पाकिस्तान में अब सेना ने सत्ता परिवर्तन करने का एक नया तरीक़ा ईजाद किया है. पहले पाकिस्तान की सेना आईएसआई के इशारे पर जनता द्वारा चुनी सरकार का तख्ता पलट कर खुद काबिज़ हो जाया करती थी, लेकिन इस बार विश्व स्तर पर अपनी बदनामी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को अस्थिर करने के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है. यदि वह इस प्रयोग में सफल हो जाती है तो आगे इस तरह की घटनाओं में ईजाफ़ा होगा, जो पाकिस्तान के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ख़तरनाक है.

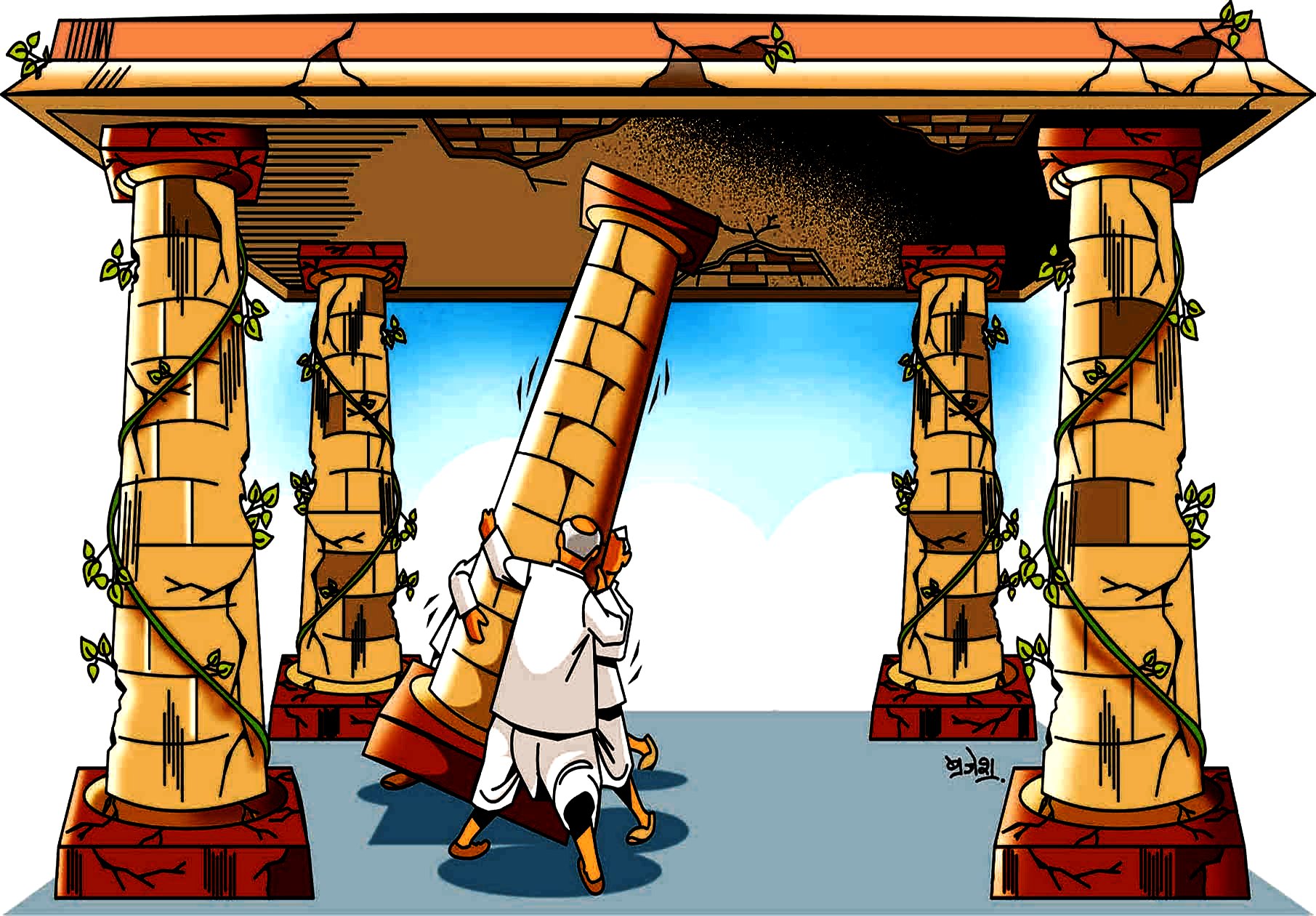

ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ-साथ भारत में भी इस समय शासन जनता द्वारा चुनी गई सरकार नहीं, बल्कि न्यायपालिका चला रही है. देश की सेहत से जुड़े अहम मामलों पर फैसले करने अथवा सलाह देने का काम न्यायपालिका के हवाले हो गया है और सरकार बार-बार अदालती कटघरों में खड़ी सफाई देती हुई नज़र आती है. संसद ठप सी पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता बढ़ गई है. देश के बेशुमार अहम मुद्दे आज सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर फैसले के लिए गुहार लगा रहे हैं. और नतीजा आपके सामने है.

एक वक्त था जब बहस इस बात पर चलती थी कि कार्यपालिका सर्वोच्च है या न्यायपालिका? केशवानन्द भारती मामले में न्यायपालिका की व्यवस्था के बाद सोलह साल इस पर बहस चली. संसद और न्यायपालिका के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर कई बार टकराव की स्थितियां भी बनी. पर आज के हालात देखकर लगता है कि सरकार की इतनी दयनीय स्थिती कभी नहीं रही. और न ही जनता के चुने हुये प्रतिनिधी ही इतनी दयनीय स्थिति में पहले कभी देखे गये. ऐसे हालात तभी बन सकते हैं जब सरकार का अपने ही संस्थाओं पर नियंत्रण खत्म हो जाए.

यह काफी आश्चर्यजनक है कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र द्वारा वर्ष 2011 में देश के सर्वशक्तिमान 100 लोगो की जो सूची प्रकाशित की गई थी इसमें पहले स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.एच.कपाडिया को रखा गया, दूसरा स्थान कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और तीसरा स्थान 120 करोड़ की विशाल आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को प्रदान किया गया. इस क्रम पर ताज्जुब के साथ-साथ जिज्ञासा भी प्रकट की जा सकती है कि कैसे मुख्य न्यायधीश के रूप में श्री कपाडिया आज सुप्रीम कोर्ट की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं. न्यायाधीश और उनकी कोर्ट देश का सबसे महत्वपूर्ण मंच बन चुका है.

आयोध्या मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित फैसले को लेकर जब राजनीति की सांसे उपर नीचे हो रही थी. बहसें सुनने के बाद उसने यह निर्णय देने में एक मिनट से भी कम का समय लगाया और फैसला दिया कि हिंसा फैलने की आकांक्षाओ को बहाना नहीं बनने दिया जाना चाहिए. इलाहाबाद उच्चन्यायालय को अपना फैसला सुनाना चाहिए.

चिंता का मुद्धा यहीं तक सीमित नहीं है कि राष्ट्रमंडल खेलों में सरकार की नाक के ठीक नीचे हुये भ्रष्टाचार से लेकर विदेशों में जमा काले धन की वापसी के सवाल तक पिछले महीनों के दौरान जितने भी विषय उजागर हुये हैं, उन सब में सच्चाई सामने आने की संभावनाए न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद ही प्रकट हुई.

क्या ऐसी आशंका को पुर्णतः निरस्त किया जा सकता है कि लगातार दबाव में घिरती कार्यपालिका किसी मुकाम पर पहुंचकर न्यायपालिका के फैसले को चुनौती दे अथवा उन्हें बदल दे. क्या कभी स्थिति यह भी बन सकती है कि न्यायपालिका पर राजनीतिक आरोप लगाये जाने लगे कि वह शासन के काम-काज में हस्तक्षेप करते हुए अग्रसक्रिय होने का प्रयास कर रही है. टकराव की स्थिति इससे भी आगे जा सकती है. ऐसा अतीत में हो भी चुका है.

अक्टूबर 2009 में जब ईटली की 15 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने व्यवस्था दी कि वहां की संसद द्वारा पूर्व पारित कानून, जिससे प्रधानमंत्री को केवल उनके खिलाफ चलाए जाने वाले मुक़दमों के प्रति सुरक्षा प्राप्त होती है, असंवैधानिक है, तो भ्रष्टाचार के आरोपो से घिरे बर्लुस्कोनी ने निर्णय को यह कहते हुए चुनौती दी कि संवैधानिक पीठ पर वामपंथी जजो का अधिपत्य है. उन्होंने संवैधानिक पीठ को नकारते हुए कहा कि हम ऐसे ही चलेंगे.

न्यायपालिका की संवैधानिक व्यवस्थाओं के तानाशाही तरीकों को चुनौती देने, और कार्यपालिका के कमजोर पड़ते फैसलों के लिए न्यायपालिका के सामने लगातार पेश होते रहने की अवस्था के बीच ज्यादा फर्क नहीं है. एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं.

विपक्ष की भूमिका को लेकर भी कई सवाल हैं. ऐसे में कार्यपालिका को कमजोर करने में भागीदारी का ठीकरा उसके सिर पर भी फूटना चाहिए, जो असंगठित और कमजोर विपक्ष न्यायपालिका की ताकत को अपने लिए शिलाजीत समझकर आज सरकार के सामने इतना इतरा रहा है, जो स्वयं भी आगे चलकर इसी तरह के टकराव का सामना कर सकता है.

(लेखक विश्व शांति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यह उनके अपने विचार हैं.)