Deepshikha Singh for BeyondHeadlines

“मूनमून क्या कर रही हो? जल्दी से जलावन के लिये लकड़ियां चुन के ले आ… बहुत देर हो गयी है. आज घर में कुछ बनेगा भी कि नहीं…” परेशान आवाज़ में मूनमून की माँ मूनमून को आवाज़ लगा रही थी.

मूनमून ग्यारह साल की बच्ची थी. वह दरवाजे पर खेल रही थी. माँ के ये आवाज़ सुनते ही वो मन मसौस कर जलावन चुनने निकल पड़ी. जिस रास्ते से मूनमून लकड़ी चुनने जाती थी, वही रास्ता एक सरकारी स्कूल की तरफ भी जाता था.

मूनमून रोज़ बहुत सारे बच्चों को स्कूल जाते देखती थी. उसका भी मन उन बच्चों को स्कूल जाते देख स्कूल जाने को करता था. वह कई बार अपनी माँ से ये पूछा भी करती थी कि वह स्कूल क्यों नहीं जाती. माँ का हमेशा एक ही जवाब होता – “अगर तुम स्कूल जाओगी तो खाना बनाने के लिये जलावन कौन लाएगा? घर के और घरेलू काम कौन करेगा? पढ़ने लिखने से घर थोड़े न चलता है…”

मूनमून की तरह न जाने ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जो शिक्षा से महरूम हैं. ज़का सोचिए! भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिये ये कितने शर्म की बात है कि 3 मिलियन बच्चे रोड पर रहने को मजबूर हैं. 150 मिलियन से अधिक बच्चे किसी न किसी तरीके से बाल मजदूरी का शिकार हैं. इतना ही नहीं, हर छह लड़कियों में से एक अपना पन्द्रहवां जन्मदिन कभी नहीं मना पाती.

ये कितना हास्यप्रद है कि बाल शिक्षा के राष्ट्रीय नीति होने के बावजूद देश में केवल 50 फीसदी बच्चे ही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं. हम सशक्त भारत का सपना देखते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि देश के बच्चे को इतने बड़े पैमाने पर शिक्षा से महरूम रखकर हम ये सपना देखें. नेता से लेकर आमलोग ये कहते मिल जाते हैं कि “बच्चे देश का भविष्य हैं” ये कैसे देश का भविष्य बनायेंगे, जब इनका ही कोई भविष्य नहीं है.

सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सितम्बर 2004 तक छह से चौदह आयु वर्ग के 193 मिलियन बच्चे इस देश में रहते थे, जिनमें से 8.1 मिलियन बच्चे का किसी भी स्कूल में नाम था ही नहीं. प्राईमरी स्कूल की बात अगर छोड़ दी जाए, तो 193 मिलियन बच्चों में से केवल 30.5 बिलियन बच्चे ही आगे की पढ़ाई कर पाते हैं. यह आंकड़े पुराने ज़रूर हैं, पर सच्चाई इन आंकड़ों में ही छिपी हुई है. हालात में कुछ खास बदलाव नहीं आ पाया है. जबकि इस देश में 6 से 14 साल के बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है. मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ मध्याह्न भोजन भी मुफ्त दिया जाता है.

कभी आपने सोचा है कि शिक्षा की इस बदहाली की असल वजह क्या है? नहीं ना… तो आईए ज़रा इस पर गौर करते हैं. हम जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत आवश्यकता है और हमेशा रहेंगी. इसके आभाव में आदमी न एक क़दम चल सकता है न ही कोई क्रांतिकारी विचारों का सृजन कर सकता है. रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूर्ण होने के बाद इंसान की पहली आवश्यकता शिक्षा ही होती है. परन्तु अगर मनुष्य उन्हीं तीन मूलभूत आवश्यकता में सिमटा रहेगा तो शिक्षा के बारे में कैसे सोच सकेगा?

सरकार को सबसे पहले लोगों की जीवन शैली को ऊँचा उठाना होगा. ज़रूरतमंद लोगों को मूलभूत अवश्यकता को पूरा करना होगा. तभी लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजने का साहस जुटा पाएंगे.

दूसरी अहम वजह हमारी स्कूली शिक्षण व्यवस्था है. जिसकी बदहाली शायद ही किसी से छुपी हुई है. आज भी अगर कोई आराम-तलब नौकरी है तो वो सरकारी स्कूल के शिक्षक की हैं. शिक्षक होते हैं तो बच्चे नदारद, बच्चे होते हैं तो शिक्षक नदारद….

सरकारी स्कूलों में शिक्षा-मित्रों की धांधली पूर्वक नियुक्ति ने भारतीय शिक्षण व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है. कई अयोग्य शिक्षक आनन-फानन में भर्ती कर लिये गये हैं, जो अंततः बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही करेंगे. सरकारी स्कूल की इन्हीं लचर व्यवस्था की वजह से समाज का तथाकथित संभ्रांत परिवार अपने बच्चों को कभी भी यहाँ नहीं पढ़ाना चाहता. संभ्रांत परिवार तो दूर की बात है, खुद सरकारी शिक्षक भी अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ाने से कतराते हैं.

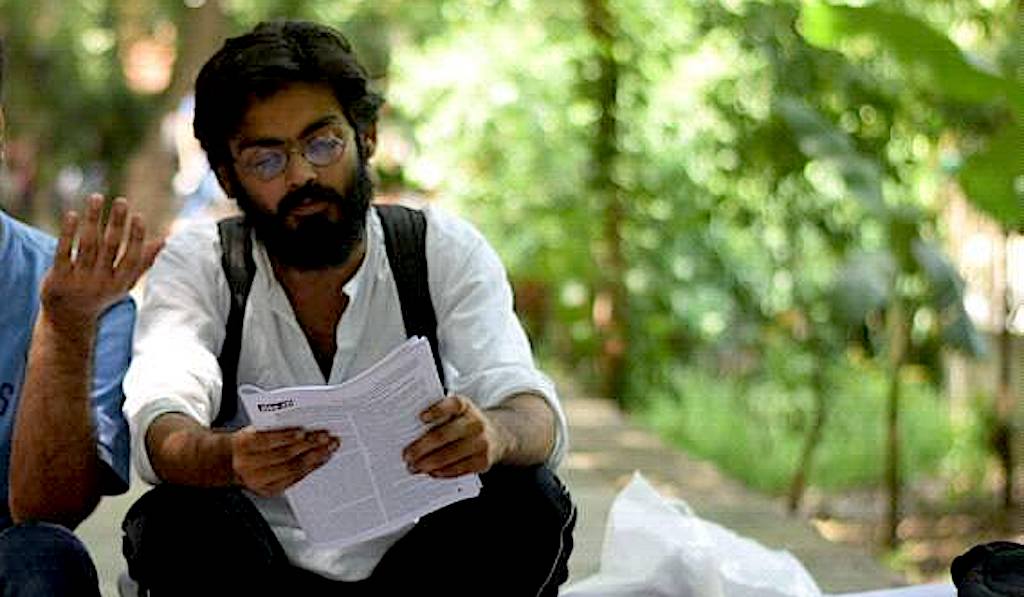

जेएनयू में समाजशास्त्र विषय में शोध कर रहे संजय कुमार का कहना है कि शिक्षा को लेकर समाज में अभी भी पर्याप्त जागरूकता नहीं आयी है. उनका कहना है कि शिक्षा की हालत गाँवों में बेहद दयनीय है. बच्चे खासकर लड़कियां वहां उच्च शिक्षा लेने से पहले ही स्कूल से नाम कटवा लेती हैं. इसकी एक वजह यह है कि यहां कम उम्र में ही उनकी शादी करवा दी जाती है या फिर उसे घर के कामों में लगा दिया जाता है. समाज में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति उदासीन भाव भी चिंता का एक विषय है.

संजय बताते हैं कि भारत में 5 से 9 वर्ष की आयु समूह की लड़कियों में से 53 प्रतिशत अशिक्षित है. वो शिक्षक छात्र अनुपात पर भी चिंता जाहिर करते हुए बताते हैं कि हमारे देश के 60 प्रतिशत स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक केवल 2 शिक्षक ही मौजूद हैं. यही नहीं, कई गांवों में आज भी स्कूलों का काफी अभाव है. ज़्यादातर गांव में स्कूल दूर-दूर होते हैं, जिनकी वजह से बच्चे लगातार स्कूल नहीं जा पातें.

संजय बताते हैं कि स्कूलों में साफ सफाई का स्तर भी बहुत निम्न किस्म का होता है. खासकर लड़कियों के लिये अलग से शौचालय का निर्माण बेहद ज़रुरी है. बहुत सारे स्कूलों में शौचालय उपयोग करने लायक है ही नहीं. इससे लड़कियों में असुरक्षा की भावना भी उभरती है और स्कूल जाने से कतराती हैं.

मूनमून की तरह लाखों लड़कियां पढ़ना चाहती हैं… कुछ बनना चाहती हैं… परन्तु सरकार और समाज की इन्हीं विसंगतियों की वजह से वो पढ़ नहीं पाती हैं. हम युवा आबादी पर गर्व करते हैं. बहुतेरे का मानना है कि इन्हीं युवा आबादी की बदौलत भारत पूरे विश्व पर छा जाने का माद्दा रखता है. लेकिन अगर आज के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो कल यही युवा आबादी भारत पर बोझ बन जयेगी. अपर्याप्त शिक्षा इन्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती है. अपूर्ण शिक्षित बच्चे भविष्य में ऐसे बेरोज़गार युवाओं की फ़ौज तैयार हो सकती है,जिनकी कार्य क्षमता नगण्य होगी. ये भारत जैसे विकासशील से विकसित देश बनने की चाह रखने वाले देश के लिये कतई शुभ संकेत नहीं है.

(लेखिका भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली की छात्रा हैं.)