Avinash Kumar chanchal for BeyondHeadlines

दो दिन का सफर तय करके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से सुकुमारी देवी जंतर-मंतर आयी हैं. वो कहती हैं, “हम पीढ़ियों से खेती करके गुजर-बसर करते आ रहे हैं. इसी खेती के सहारे हमने अपने बच्चों को पाला-पोसा, बेटियों की शादी की और गरीबी को झेलते हुए भी जिन्दा हैं.”

सुकुमारी आगे कहती हैं, “आज सरकार हमारी ज़मीन हमसे छिनना चाह रही है. हम अपने ज़मीन को बचाना चाहते हैं. इसलिए दिल्ली आये हैं. ताकी मोदी जी को बता सकें कि हमें अपनी ज़मीन से बेदखल न किया जाय.”

सुकुमारी की तरह ही बिहार के मुंगेर जिला से भोला पासवान भी आये हैं. वो बताते हैं, “हम आज जंतर-मंतर आये हैं ताकि आप और पूरा देश भूखा न सोये. अपनी ज़मीन बचाने की यह लड़ाई सिर्फ अकेले मेरी नहीं है. यह हमारी-आपकी सबकी लड़ाई है.”

हालांकि भोला पासवान थोड़े निराश हैं, क्योंकि शहर के लोग जमीन बचाने की लड़ाई में उनका साथ नहीं दे रहे हैं.

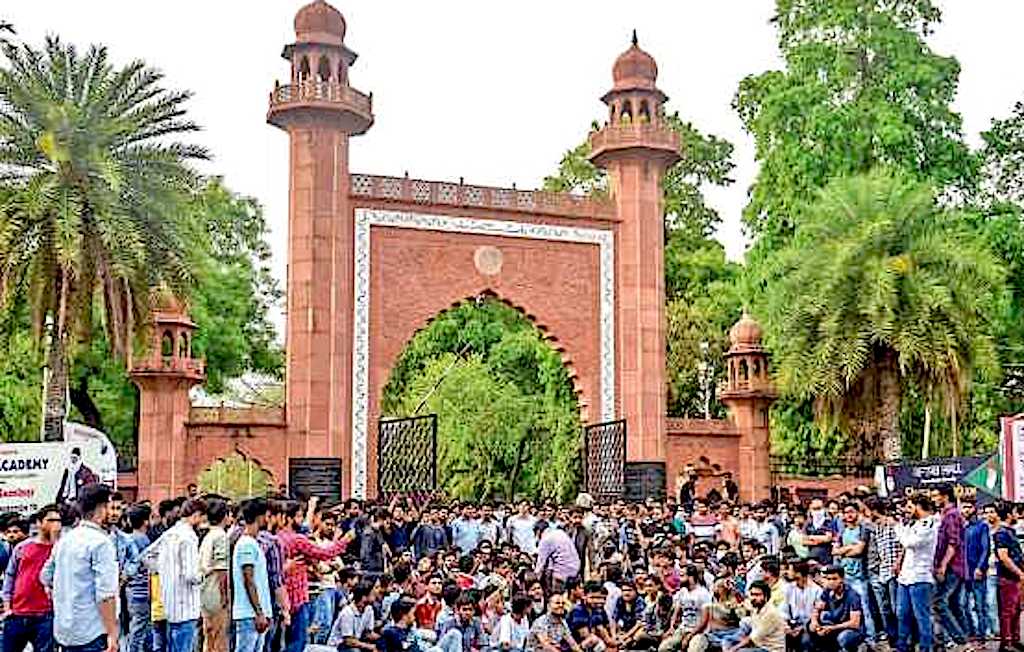

पूरे देश से किसान-आदिवासी ट्रेन के जनरल डब्बों में चढ़कर, पैदल चलते हुए जंतर-मंतर पर पहुंचे. किसान जिसे इस देश की रीढ़ कहा जाता रहा है. आज अपनी रीढ़ बचाने के लिये सड़कों पर उतर आये हैं. शहरों में बैठे मध्यवर्ग को भले ये आंदोलन, पैदल मार्च, धरना प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम से ज्यादा कुछ नहीं लगता हो, लेकिन इस आंदोलन का एक पहलू यह भी है कि किसान सिर्फ अपने खेत को नहीं बचाना चाहते बल्कि पूरे देश को रोटी-चावल-दाल मिलता रहे इसलिए भी सड़कों पर उतर पड़े हैं.

जो शहरी मध्यवर्ग अपनी पेट की चर्बी घटाने के लिये पार्कों में जॉगिंग करने जाता रहा हो, जो एक और दो किलोमीटर सुबह टहल कर थक जाता हो. वे लोग शायद ही इस दर्द को समझें कि पलवल से दिल्ली हर रोज़ दस-बीस किलोमीटर पैदल चलकर आने के क्या मायने हैं.

साल 2013 में कांग्रेस सरकार ने एक नया भूमि अधिग्रहण कानून लाया. उस समय कहा गया कि यह कानून अंग्रेज़ राज का खात्मा है. इससे पहले तक भूमि अधिग्रहण के लिये 1894 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लाये गए कानून को ही मान्यता मिली हुई थी. ऐसा नहीं है कि 2013 में सरकार ने इस कानून को अचानक से लागू कर दिया था, बल्कि इसके पीछे देश की जनता द्वारा देश भर में चलाये गए जनांदोलनों की पृष्ठभूमि रही है.

भू-अधिग्रहण कानून 1894 के खिलाफ इस देश की जनता थी, क्योंकि इसी कानून की वजह से कथित विकास कार्यों के लिये उनकी ज़मीने छीनी जाती रही, इसी कानून की वजह से देश में किसानों, खेत मज़दूरों के एक बड़े तबके को पिछले कई दशकों से विस्थापन, बेकारी व बदहाली की जिन्दगी जीने को मजबूर होना पड़ा. प्रकृति पर निर्भर, खेतों में हाड़-तोड़ मेहनत करके अपनी जीविका चलाने वाले इस तबके को देश के हुक्मरानों ने वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझा, लेकिन यही तबका जब अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरी, कंपनियों के पक्ष में काम कर रहे सरकारी लठैतों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो उनपर लाठियां बरसाई गयी, उन्हें जेलों में डाला गया. भट्टा परसौल से लेकर बंगाल के लालगढ़ तक सैकड़ों ऐसे आंदोलन के उदाहरण मौजूद हैं.

इन्हीं आंदोलनों की वजह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लाना पड़ा. यह एक तथ्य है कि इस कानून का उस समय लगभग सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया था. खुद बीजेपी ने इस कानून पर अपनी सहमति दी थी. लेकिन केन्द्र में बीजेपी की सरकार ने आते ही अपना सुर बदल लिया है. सरकार लगातार औद्योगिकरण, विकास की बढ़ती रफ्तार के नाम पर ऐसी नीतियों को ला रही है जो न सिर्फ किसानों के खिलाफ है बल्कि खुद उसी सरकार के सबका साथ, सबका विकास के नारे के उलट है. नयी सरकार के विकास करने की इस हड़बड़ी में देश का एक बड़ा तबका बहुत पीछे छूट जा रहा है और वो तबका है किसानों का, आदिवासियों का… जिनपर आज औद्योगिक विकास का भार थोपा जा रहा है, जिन्हें अपनी जमीन और जंगल से बेदखल करने की तैयारी हो रही है. जहां एक तरफ वनाधिकार कानून में फेरबदल किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अध्यादेश के सहारे भूमि अधिग्रहण कानून को उद्योगों के पक्ष में बदलने की कोशिश चल रही है.

विशेषज्ञों के अनुसार भूमि अधिग्रहण बिल 2013 खुद में एक पूर्ण कानून नहीं है, क्योंकि उसमें आजीविका से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों को हल नहीं किया जा सका है. फिर भी इस कानून का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था. सामाजिक कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि इस कानून से लगभग सारे महत्वपूर्ण जनपक्षीय नियमों को बदलने की कोशिश की गई है.

2013 अधिनियम में निजी परियोजना के लिये 80 प्रतिशत भूमि मालिकों से और पीपीपी परियोजनाओं के लिये 70 प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति को आवश्यक बनाया गया था, लेकिन सरकार ने नये अध्यादेश में पांच क्षेत्रों रक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, सस्ते आवास, इंडस्ट्रियल कोरिडोर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले ढांचागत परियोजनाओं में किसी भी तरह की सहमति आवश्यक नहीं का प्रावधान किया है. किसानों का सबसे ज्यादा विरोध इसी सहमति के मुद्दे पर है. एक दूसरा विरोध सामाजिक प्रभाव आकलन के मुद्दे पर है. पहले जहां भूमि अधिग्रहित की जा रही है, वहां प्रभावित परिवारों की संख्या और सामाजिक प्रभाव का आंकलन करने का प्रावधान लाया गया था, लेकिन सरकार ने उपरोक्त पांच श्रेणियों के लिये इसे गैर ज़रुरी घोषित कर दिया है. अब बड़ा सवाल है कि क्या सरकार कॉर्पोरेट फायदे और उद्योग कॉरिडोर बनाने में अपने जमीन से विस्थापित किसानों को हुए नफा-नुक़सान को भी दर्ज नहीं करना चाहती.

इस देश में लगातार खाद्य संकट बना हुआ है और इस संकट को दूर करने के लिये फसलों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी संबंधी सरकारी नीतियों की ज़रुरत है, लेकिन सरकार ने नये कानून के सहारे बहुफसलीय उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया है, जिससे आने वाले समय में देश को खाद्य संकट, मंहगाई जैसे तमाम मुद्दों से जुझना पड़ सकता है. सार्वजनिक उद्देश्य को लेकर भी इस कानून में कई घोर आपत्तियां किसानों की तरफ से जतायी गयी है. मसलन, नये भूमि अधिग्रहण कानून में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर अब सरकार निजी शिक्षण संस्थानों और निजी अस्पतालओं के लिए ज़मीन बिना किसी सहमति के अधिग्रहित कर सकती है.

अब यह समझना मुश्किल नहीं है कि देश के मंहगे निजी अस्पताल और स्कूल में किस तबके के लोग जाते हैं. कम से कम किसानों के लिये तो यहां कोई जगह नहीं ही है. शायद इसलिए सड़कों पर उतरे किसान पूछ रहे हैं कि आखिर उन सुविधाओं के लिये उन्हें क्यूं विस्थापित किया जा रहा है, जो भविष्य में उन्हें मुहैया ही नहीं होने वाले हैं.

सरकार ने कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाने के लिये उस नियम को बदल दिया है जिसमें अधिग्रहण के बाद पांच सालों के अन्दर ज़मीन का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ तो वह उसके मालिक, कानूनी वारिस या भूमि बैंक को वापस सौंप दी जाएगी. इस बाध्यता के हटते ही उन औद्योगिक परियोजनाओं को फायदा पहुंचेगा जो उद्योग स्थापित करने के नाम पर ज़मीन लेकर सालों तक उसपर किसी तरह का निर्माण नहीं करते और भूमि का मूल्य बढ़ने के बाद भारी मुनाफे में उसे दूसरे हाथों में बेच देते हैं. इसके अलावा इस कानून का उल्लंघन करने वाले सरकारी अधिकारियों पर भी किसी भी तरह की कानूनी कार्रवायी पर रोक लगा दी गयी है. मतलब किसानों से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे में सरकारी अधिकारियों को कोई जवाबदेही नहीं तय की जा सकी है.

देश भर में फैली परियोजनाओं के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि कंपनी और सरकार बिना किसी जवाबदेही के किसानों-आदिवासियों को विस्थापित करती रही है. ऐसे में सरकार अगर अपने लोगों के प्रति जवाबदेही का प्रदर्शन नहीं करती है तो भारी भूल ही होगी.

वर्तमान सरकार को समझना चाहिए कि उन्हें समावेशी विकास के वादे पर ही भारी जनमत जनता ने दिया है. इसलिए सबका साथ, सबका विकास करने की उनकी जिम्मेवारी कई गुना बढ़ गयी है. यह नहीं हो सकता कि सरकार औद्योगिक विकास के नाम पर देश के एक बड़े तबके को अँधरे सुरंग में ढ़केल दे.