Meraj Ahmad for BeyondHeadlines

अभी हाल में ही एक मित्र के साथ इलाहाबाद जाने का अवसर प्राप्त हुआ. प्रयाग संगम के विषय में काफी कुछ सुन रखा था सो समय निकाल कर खुद को संगम से संगम करने को रोक नहीं पाया. ऑटो-रिक्शा वाले ने बड़े प्रेम से गंगा किनारे लगा दिया.

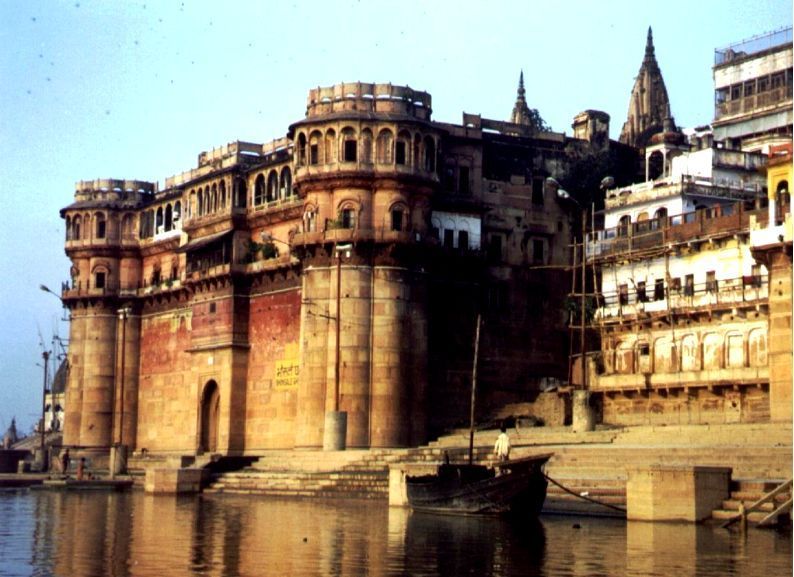

अद्भुत दृश्य… प्रकृति की ऐसी विशाल छवि देख भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सका. जहाँ तक दृष्टि पहुँच रही थी बस जल ही जल… वातावरण में घुला हुआ सम्मोहन… अचानक नज़र पर पड़ी तट से सटे एक विशाल दुर्ग पर… पूछने पर पता चला कि यह अकबर का क़िला है.

सहसा मन में प्रश्न उठा –गंगा के तट पर अकबर महान कैसे? कुछेक और प्रश्न मन में आये, मसलन इलाहाबाद के नामांकरण को ही लेकर, या क्या यह दुर्ग गंगा-जमुनी तहज़ीब की एक प्रतिमा के रूप में याद किया जाना चाहिए या मुग़लिया सल्तनत की सत्ता के एक चिन्ह के रूप में?

इतिहास वर्तमान में ऐसी ही कई अंतर्विरोधी प्रश्नों से, धारणाओं से गुज़रता है. इतिहास को समझने में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम इसे वर्तमान में ही समझ पाते हैं. और विकल्प ही क्या है? दूसरी समस्या यह है कि इसे हम सुविधानुसार समझने का प्रयत्न ज्यादा करते हैं. वर्तमान राजनीति एक ऐसी ही सुविधा प्रदान करती है और इस प्रकार की सुविधाएँ राजनीतिक लोगों के काम को आसान बना देती हैं. धर्म और राजनीति का घुला हुआ मिश्रण आज सोमरस से कम है क्या? यह बच्चन की मधुशाला भी तो नहीं.

अकबर का महत्तव अन्य मुग़ल बादशाहों से हमेशा अलग ही रहा है. विशेषकर अकबर ऐतिहासिक लेखनी में औरंगजेब के बिल्कुल विपरीत खड़े हुए दिखाई देते हैं. अकबर के विरोधियों में मुस्लिम धर्मगुरुओं की संख्या कम नहीं थी. अकबर ने समझ लिया था कि “दीन-ए-इलाही” यानि सर्व-धर्म-सम्भाव ही इस देश का वर्तमान तथा भविष्य तय करेगा और इसीलिए वे कट्टरपंथियों के निशाने पर भी बने रहे.

कुछ समय पहले हमारे एक बड़े भाई और शुभचिन्तक ने एक अच्छा प्रश्न किया. आखिर क्या कारण है कि “हिन्दू” धार्मिक स्थलों पर मस्जिदें अवश्य दिखाई दे जाती हैं? इसकी भाषा मैंने थोड़ी बदल दी है. क्षमा के साथ… मूल प्रश्न था –रामजन्म भूमि, मथुरा इत्यादि पर मस्जिद क्यों? हालाँकि, सवाल होना चाहिए -“भारतीय” धार्मिक स्थलों पर मस्जिद-मजार क्यों?

जवाब तो सीधा है. धार्मिक स्थानों पर ही धार्मिक संस्थान नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? संभवतः आज जिस प्रकार “हिन्दू” धार्मिक स्थल देखे और समझे जाते हैं उस समय निश्चित रूप से नहीं देखे जाते होंगे. मध्ययुगीय समाज में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होने का राजनीतिक झंझट भी नहीं रहा होगा.

इस बात की भी प्रबल सम्भावना बनती है कि अकबर की सर्व-धर्म-सम्भाव की नीतियां इसके लिए ज़िम्मेदार हैं. और तो और आमजनो की सहमति तथा सहयोग भी अवश्य प्राप्त हुई होगा. नहीं तो क्या मजाल कि चंद मुट्ठी भर लोग जिन्होंने “हिन्दू” शब्द को प्रचलित किया ऐसी हिमाक़त कर पाते!

कुछ एजेंडा इतिहासकार “मुग़लकाल” को आठ सौ वर्षो की गुलामी के रूप में लिखते रहे हैं. भारतीय इतिहास के मध्यकाल को मुस्लिम काल के रूप में प्रोजेक्ट करना इतिहास का अत्यंत सरलीकरण है. यह काल मुस्लिम उच्च-वर्ग (मुख्यतः विदेशी मूल) तथा हिन्दू-शासक और उच्च वर्ग की आपसी समझ और शक्ति के वितरण का ही नतीजा था अन्यथा इतने लम्बे समय तक यह इतने ठोस रूप में जीवित नहीं रह पाता.

यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इसमें मुख्य रूप से ऊंचे पदों पर इन्हीं वर्गों से लोग पदासीन रहे, तथा निम्न-वर्ग (पिछड़े जाति के हिन्दू-वर्ग तथा पिछड़ी जाति के भारतीय मुस्लिम) का शासन में सर्वथा अभाव रहा. इन तथ्यों के आगे, जो कि मुख्य इतिहास लेखनी की धारा का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, “हिन्दू गुलामी” की सांप्रदायिक थ्योरी औंधे मुंह गिर पड़ती है.

भारतवर्ष के स्वर्णकाल की अवधारणा मन को उद्द्वेलित करती हैं. ऐसे साक्ष्य भी प्रस्तुत किये जाते रहे हैं जिससे यह स्पष्ट कराया जाता है कि “विदेशी” आक्रमणकारियों ने ही आज भारत की यह दुर्दशा की है. जब “विदेश” शब्द का प्रयोग किया जाता है तो काल और सीमा के भीतर ही “देश” को भी समझना आवश्यक हो जाता है. तथ्यात्मक आधार पर कुछ साक्ष्य सत्य भी हैं.

उदाहरण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की दुर्गति या औरंगजेब द्वारा कुछ मंदिरों का तोड़ा जाना इत्यादि… के.एन. पणिक्कर लिखते हैं कि इस प्रकार के विनाश “मुस्लिम” शासकों तक ही सीमित नहीं थे, और “हिन्दुओं” द्वारा बुद्ध विहार को तोड़े जाने तथा लूट की घटनाएँ की कमी नहीं थी. उदाहरण के लिए, हर्षदेव, ग्यारहवीं शताब्दी में कश्मीर के राजा, जिन्होंने विशेष अधिकारी नियुक्त किये थे और जिनका काम ही मंदिरों की लूट था.

दूसरा उदाहरण सुभातावर्मन, परमारा शासक, का है, जिन्होंने गुजरात में कई जैन मंदिरों को लूटा. मध्यकाल में अधिकतर मंदिर ख़जानों से भरे पड़े थे जिसके उनका लूटा जाना उस समय स्वाभाविक (उचित नहीं) सा था (देखें: भारत में सांप्रदायिकता- के. एन. पणिक्कर).

इसीलिए किसी एक “धर्म” विशेष के “लुटेरों” को चिन्हित करना इतिहास के साथ अन्याय है, और आज वर्तमान समय में इस प्रकार की घटनाओं पर धर्म का आवरण चढ़ाना सर्वथा अनुचित तो है ही. यह सत्ता तथा संपत्ति का संघर्ष था. इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं.

ऐसे तथ्यों को सन्दर्भ में नहीं देखा जाना और इनका सामान्यकरण करना रोष, घृणा और बहुदा बदले की भावना भी उत्पन्न करती है. कभी-कभी तो यह लाशों में भी अंतर करती है. ऐसी मनोदशाएँ मानवीय संवेदनाओं की ऐसी निम्नतम श्रेणी में जा खड़ी होती है जहाँ धर्म की आगोश में आकर यह शून्य हो जाती हैं. यह किसी भी देश को गहरे-अँधेरे धरातल में धकेल देने की स्थिति है. इसलिए संदर्भ से परे जा कर ऐसी चयनात्मकता से बचना चाहिए. इतिहास वर्तमान तो नहीं हो सकता और वर्तमान मनुष्यता से ही परिभाषित हो सकता है. अन्य विकल्प नहीं है.

आज के भारत का जन्म ही स्वतंत्रता के समय हुआ. उससे पहले भारत इस रूप में, भौगोलिक दृष्टि से, ऐसा कभी नहीं रहा है. यह अनगिनत राज्यों तथा गणराज्यों में विभाजित था जिनकी सीमायें आपसी झगडे के कारण निरंतर बदलती रहीं. इस तथ्य को क्या कोई झुटला सकता है?

हाँ, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि यह मुग़ल ही थे जिन्होंने मध्यकाल में इतने बड़े भूभाग को जोड़ कर इसे एकरूपता दिया. प्राचीनकाल में सम्राट अशोक ने भी यही किया था, जो बाद में पुनः खंड खंड में विभाजित हो गया था. बुद्ध का शांति सन्देश पूरे एशिया महाद्वीप में फ़ैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है. विविधता का कारण इस विशाल देश की एकता और अखंडता ही है. यह एकता विविधता का सम्मान करने से ही बनी रह सकती है. इसलिए एकरूपता का छद्म या हिंसात्मक प्रयास भारत की मूल भावना तथा संस्कृति के ही खिलाफ़ जाता है.

प्रयाग यानि इलाहबाद एक ऐसी जगह है, जहाँ लगभग हर काल के स्पष्ट चिन्ह और विचारधारा की स्मृतियाँ दिखाई देते हैं. मसलन “जॉनसन-गंज-मार्ग”. अमर-अकबर-अंथोनी टाइप से… पूछने पर पता चला कि इस शब्द के उच्चारण में भी कई अंतर है. समय के अनुसार शब्द के अर्थ गढ़ दिए गए हैं. हर अर्थ को प्रबलता से सही भी बताया जाता है.

विदेशों में ऐसे कई शहर है जिनका निरंतर विकास होता रहा है और आज वे पूरे विश्व के लिए एक मिसाल हैं. भारत में भी ऐसे कई शहर रहे हैं, लेकिन उनका विकास निरंतर गति से नहीं हुआ. प्रयाग उनमें से एक है. अब विकास की परिभाषा भी महत्त्वपूर्ण है. आज़ादी के समय से प्रयागवासियों के जीवन में शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है?

यहाँ विकास के रूप में कुछ अधिक हुआ है ऐसा नहीं जान पड़ता. आमजनों के लिए उपलब्ध संसाधनों में कोई विशेष परिवर्तन हुआ है ऐसा भी नहीं दिखता. हाँ, यह अवश्य है कि शहर का वर्ग चरित्र दूसरे शहरों की तरह ही है. अभिजात्य वर्ग के प्रयाग (उदाहरण के तौर पर सिविल लाइन्स) और आमजनों के इलाहाबाद में अंतर है. कारण संभवतः विकास की राजनीति और सामाजिक सच्चाइयों का अनदेखा किया जाना है.

सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक न्याय की जगह धर्म की राजनीति ने ले ली है. इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया होगा. ऐसा प्रतीत होता है कि आस्था के प्रश्नों तले सारे सामूहिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रश्न दब कर रह गए हैं या दबा दिए गए हैं. आज राजनीति में धर्म और इसके रक्षकों का महत्तव अत्यधिक बढ़ गया.

ऐसा प्रतीत होता है कि अब गंगा-जमुनी तहज़ीब की रक्षा मात्र ही आगामी समय के लिए प्रयाप्त नहीं हैं क्योंकि इसमें अब “हम” नहीं दिखता. इसे हथिया लिया गया है. बाँट लिया गया है. अब इसके टेंडर निकाले जाते हैं और सबसे कटु शब्दों में बोली लगाने वाला इसे सहसा प्राप्त भी कर लेता है.

इन अलग-अलग रंगों के टेंडर विजेता यदि आपस में गूढ़ मित्र भी हों तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए. यह भारत के सुनहरे भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है. आज भारत का धर्मग्रंथ भारत का संविधान है जो सबको बराबरी, न्याय और भाईचारे का सन्देश देता है. आज का भारत और लोकतंत्र इन्ही मूल्यों पर पर सुरक्षित रह सकेगा.

लौटते समय सिर्फ यादें ही नहीं गंगा किनारे से एक अद्भुत शंख भी लेता आया. यह सोचकर कि शायद इसमें यात्रा की स्मृतियाँ रच बस जाएँ.

(लेखक से merajahmad1984@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है.)