Afroz Alam Sahil, BeyondHeadlines

क्या एक सच्ची घटना पर आधारित फ़िल्म भी इतनी झूठी हो सकती है? बाटला हाउस फ़िल्म को देखते हुए ज़ेहन में पहला ख़्याल यही आ रहा था…

अगर कोई आपसे पूछे कि मुर्दे भी ‘मुर्दाबाद’ के नारे लगा सकते हैं तो निसंदेह आपका जवाब होगा —नहीं, पर फ़िल्म बाटला हाउस इस असंभव को भी संभव कर देती है.

देश की आज़ादी वाले दिन यानी 15 अगस्त को रिलीज़ हुई ये फ़िल्म 19 सितम्बर, 2008 को हुए चर्चित बाटला हाउस ‘एनकाउंटर’ के कई तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर न सिर्फ़ इसे सच साबित करती है, बल्कि इस देश के मुसलमानों को लेकर पुरानी स्टीरियोटाइप सोच को भी दोहराती है.

फ़िल्म के दृश्यों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद इस फ़िल्म की रिसर्च टीम कभी दिल्ली के बाटला हाउस इलाक़े में गई ही नहीं. इसके बाद इतना तो कहा ही जा सकता है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए भले ही हानिकारक है, लेकिन मुसलमानों की स्टीरियोटाइपिंग बॉक्स ऑफिस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है.

मुसलमानों की स्टीरियोटाइपिंग

ये फ़िल्म बाटला हाउस को स्थापित करने के लिए इलाक़े में चांद तारे वाले हरे झंडे तो दिखाती ही है, साथ ही लाउडस्पीकर से ये ऐलान भी सुनाया जाता है कि आज शाम 6.40 में इफ़्तार पार्टी है, आप सब ज़रूर आईएगा. अब कौन जाकर इस फ़िल्म के लेखक को बताए कि भाई ऐसा देश के किसी भी इलाक़े में नहीं होता कि खंभों पर हर वक़्त लाउडस्पीकर लगा हुआ हो और सुबह-सुबह ही शाम की इफ़्तार के लिए ऐलान किया जाए.

फ़िल्म में बार-बार संजय कुमार (जॉन अब्राहम) को सपने में आता है कि उन्हें टोपी पहने मुसलमान नौजवान जकड़े हुए हैं. इतना ही नहीं, उन्हें अपने सपने में अक्सर उन लोगों द्वारा मारे जाने का डर होता है, जिन्हें उनकी टीम ने पहले ही मार दिया था. बावजूद इसके बड़े अधिकारियों व मंत्रियों के मना करने के बाद भी वो पूरी फ़िल्म में पूरी बहादुरी से देश के लिए संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष से दर्शकों में राष्ट्रवाद जगाते नज़र आते हैं.

चूंकि ये फ़िल्म पूरी तरह से पुलिस फ़ाईल पर आधारित है, जैसा अदालत को बताया गया है, बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ती है. यही नहीं, असली एनकाउंटर में पुलिस से जो ग़लतियां हुई थी, उसे छिपाने का भरपूर प्रयास करती है. दिल्ली पुलिस को एक ‘रचनात्मक’ क्लीन-चिट देने की भी पुरज़ोर कोशिश करती है, लेकिन ख़राब तरीके से बुनी गई स्टोरीलाइन की वजह से ये खुद ही सवालों के घेरे में आ जाती है.

मुस्लिम नौजवानों को जॉन अब्राहम की नसीहत

फ़िल्म के एक दृश्य में एल —18 से गिरफ़्तार तुफ़ैल (आलोक पांडेय) से जॉन अब्राहम पूछताछ कर रहे हैं. जिसमें तुफ़ैल कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है. लेकिन अगले ही पल वो कहता है कि अगर ऐसा किया है तो जायज़ है. मुझे नाज़ है. मुसलमान को इस पर फ़ख्र होना चाहिए. मर्दे मोमिन… हमारा शरिया क़ानून है. कुछ मामलों में झूठ बोलने की इजाज़त देता है. आपकी आईपीसी किताब है. हमारी पाक किताब है. इसमें लिखा है कि ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए. आख़िरत के दिन इनाम मिलेगा. फिर वो अयोध्या व गुजरात दंगों का जिक्र भी करता है.

तभी जॉन अब्राहम अपने टेबल के दराज़ से क़ुरआन निकालते हैं. वो पूरी तरह हरे कपड़े में लिपटा हुआ है. उसे बड़े इज़्ज़त के साथ खोलते हैं. उसे चूमते हैं. और फिर एक पृष्ठ खोलकर सामने बैठे तुफ़ैल से पूछते हैं कि इस आयत का मतलब बताओ.

दिलचस्प तो यह है कि संजय कुमार का रोल निभाने वाले जॉन अब्राहम को शानदार अरबी आती है. वो न सिर्फ़ उस आयत को अरबी में पढ़ते हैं बल्कि हिन्दी में उसका मतलब भी बताते हैं. (अफ़सोस आज के वक़्त ज़्यादातर मुसलमान क़ुरआन पढ़ना भी नहीं जानते, उसका मतलब जानना तो बहुत दूर की बात है.) और फिर यहां जॉन अब्राहम ये बताने की कोशिश करते हैं सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हैं. बस कुछ भटक गए हैं. फिर वो यहां मुसलमान नौजवानों के लिए अपना एक लेक्चर भी देते हैं…

जॉन अब्राहम तुफ़ैल को ये भी बताते हैं कि 72 हूरें नहीं मिलने वाली तुम्हें. लेकिन वो ये बताना मुनासिब नहीं समझते कि गुजरात दंगा मामले में इंसाफ़ मिलेगा या नहीं?

अधिक ‘डायरेक्टोरियल लिबर्टी’ लेने की कोशिश

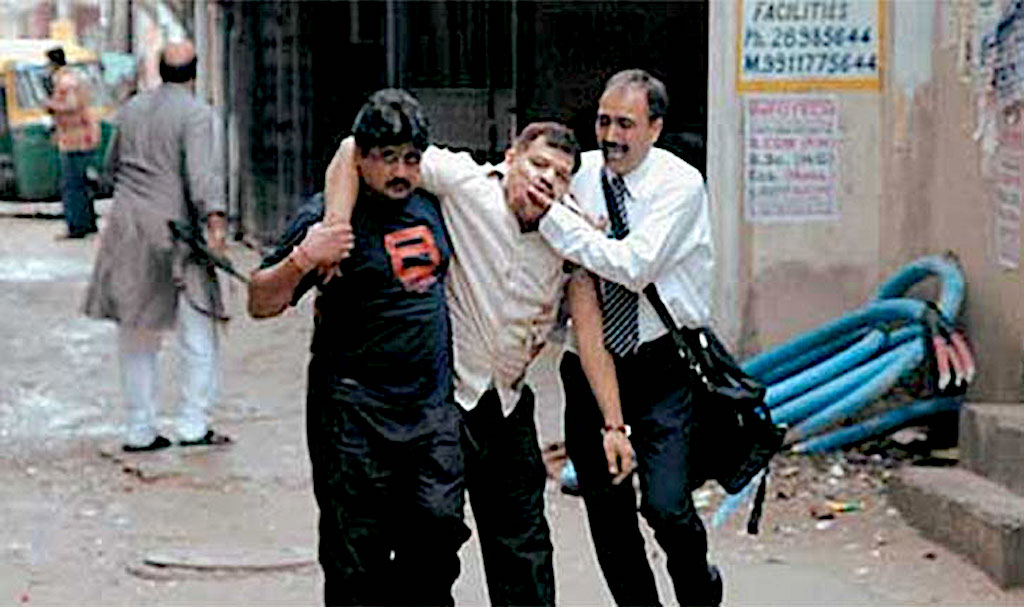

असली एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा दो पुलिस वालों के सहारे कुछ दूर पैदल चलकर गाड़ी में पहुंचते हैं. लेकिन फ़िल्म में इतनी सुविधा दी गई है कि उनका रोल निभा रहे के. के. वर्मा (रवि किशन) के लिए बटला हाउस के एल-18 के बिल्कुल नीचे ही गाड़ी मंगा ली जाती है.

असली एनकाउंटर वाले दिन इलाक़े के आम लोगों से अधिक देश भर के विभिन्न मीडिया संस्थान के लोग मौजूद थे. लेकिन फ़िल्म में ऐसा नहीं है. उससे भी दिलचस्प ये है कि फ़िल्म में ज़्यादातर मीडिया संस्थान ही एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि असल में कहानी कुछ और थी. असल कहानी में तो मीडिया लगातार पुलिस के हवाले से ही ख़बर कर रही थी और इस इलाक़े को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा. शायद यही वजह है कि यहां के लोग आज तक मीडिया चैनलों से घृणा करते हैं.

फ़िल्म ये दिखाने की भी लगातार कोशिश कर रही है कि भीड़ को जुटाने के लिए लाउडस्पीकर से ऐलान किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की बेगुनाह मुसलमानों को मारने की आदत सी पड़ गई है. लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि इलाक़े के समझदार लोग भीड़ को अपने-अपने घर जाने को बोल रहे थे. बार-बार इलाक़े के तत्कालीन विधायक परवेज़ हाशमी लोगों से अपील कर रहे थे कि शांति बनाए रखें.

इंस्पेक्टर की मौत पर फ़िल्म में ख़ामोशी

ख़ास बात ये है कि फ़िल्म अदालत में बहस के दौरान मारे गए दोनों ‘आतंकवादियों’ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तो बात करती है, लेकिन ‘शहीद’ मोहनचंद शर्मा यानी फ़िल्म में के. के. वर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जाती है. जबकि अदालत में फ़िल्म निर्देशक का दावा था कि फ़िल्म में उन्हीं तथ्यों को दिखाया गया है जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है. तो यहां बता दें कि इंस्पेक्टर शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है.

फ़िल्म में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार को इस बात की फ़िक्र है कि बाटला हाउस एनकाउंटर में पकड़े गए ‘आंतकियों’ पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई से सरकार गिर सकती है. फ़िल्म के एक दृश्य में मंत्री जी ये कहते हैं कि एक ही कम्यूनिटी को टारगेट मत कीजिए. थोड़ा बैलेंस रखिए… सारे दृश्य कहीं न कहीं कांग्रेस पर एक निशाना था, और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार की मानसिकता के कारण हिन्दू आतंकवाद वजूद में आया.

फ़िल्म एक दृश्य में बाटला हाउस एनकाउंटर के ज्यूडिशियल जांच होने की बात करती है, जबकि सच्चाई ये है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है.

दर्शकों को ‘पप्पू’ बनाती ये फ़िल्म

फ़िल्म शुरू से ही दिलशाद के आतंकी होने का दावा करती है. दोनों फ़रार लोगों के नाम भी पता हैं. जबकि असल कहानी में ऐसा नहीं है. ‘एनकाउंटर’ की जामिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफ़आईआर संख्या 208/8 के मुताबिक़ दो संदिग्ध आतंकी भागने में कामयाब हुए थे. इनमें एक का नाम जुनैद और दूसरे का पप्पू दर्ज है. यहाँ शहजाद नाम के किसी फ़रार आतंकी का कोई ज़िक्र नहीं है. इतना ही नहीं, एफ़आईआर के मुताबिक़ एनकाउंटर के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले संदिग्ध आतंकी मोहम्मद सैफ़ ने इन दोनों के नाम पुलिस को बताए, लेकिन फ़िल्म में ऐसा नहीं दिखाया गया है.

अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि शहज़ाद का नाम आया कहां से? तो बता दें कि 23 अक्टूबर 2008 को दिल्ली पुलिस के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर पुलिस (विजिलेंस) आर पी उपाध्याय द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विधि विभाग के सहायक रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में फ़रार आतंकी का नाम शाहनवाज़ उर्फ पप्पू बताया गया. वहीं दिल्ली में हुए 13 सितंबर 2008 को हुए धमाकों की दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा तैयार जाँच रिपोर्ट में बटला हाऊस एनकाउंटर के दौरान फ़रार आतंकी का नाम शहबाज़ उर्फ पप्पू बताया गया है. इस रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ज्वाइंट कमिश्नर करनाल सिंह के 19 नवंबर 2008 को किए गए दस्तख़त हैं.

लेकिन दूसरी तरफ़ दिल्ली पुलिस द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारी के मुताबिक़ शहज़ाद उर्फ पप्पू नाम के संदिग्ध आतंकी को दिल्ली पुलिस ने 6 फरवरी 2010 को पटियाला हाउस कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया था, वहीं साकेत कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक़ शहज़ाद उर्फ पप्पू को 1 फरवरी 2010 को लखनऊ एटीएस द्वारा गिरफ्तार बताया गया है. शहज़ाद को बाद में दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया और उसे दक्षिण पूर्वी दिल्ली के एसीएमएम के कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस शहज़ाद के द्वारा गंग नहर में फेंके गए हथियार को बरामद करने के लिए उसे गंगनहर भी लेकर गई, लेकिन हथियार बरामद नहीं किया जा सका. यानी पप्पू, शाहनवाज़, शाहबाज़ होते-होते शहजाद बन गया था. लेकिन फ़िल्म में कहानी कुछ और दिखाया गया है.

बता दें कि साकेत कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक़ एल-18 की तलाशी के दौरान एसीपी संजीव कुमार यादव ने शहज़ाद उर्फ़ पप्पू का पासपोर्ट भी ज़ब्त किया था. साथ ही उसके नाम से बना एक ई रेलवे टिकट भी ज़ब्त किया था. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब शहज़ाद का पासपोर्ट और उसके नाम का रेलवे टिकट ज़ब्त किया गया था तो फिर पुलिस की जाँच रिपोर्ट में शाहनवाज़ और शाहबाज़ के नाम कैसे आए?

फिल्म में दिलशाद को सेशंस कोर्ट सज़ा देती है, जो पुलिस के लिए एक बड़ी जीत है. इसीलिए ये फ़िल्म यहीं ख़त्म हो जाती है. लेकिन ये भी हक़ीक़त है कि इस सज़ा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, इस दौरान और भी कई सवाल सामने आए हैं. हालांकि हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मामला अभी अदालत में है. लेकिन फ़िल्म इस बारे में कोई बात नहीं करता. बाक़ी गिरफ़्तारियों में भी अदालत का फ़ैसला आना अभी बाक़ी है.

लेकिन यहाँ इस बात का ज़िक्र करना ज़रूरी है कि 19 नवंबर 2008 को आईपीएस सतीश चंद्र (विशेष पुलिस आयुक्त, सतर्कता विभाग) द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखे पत्र में एल-18 से जब्त किए गए दस्तावेज़ों और सामान का ज़िक्र किया गया है. इसमें लैपटॉप, मोबाइल, सीडी, इंटरनेट डाटा कार्ड, पेनड्राइव, डिजीटल वीडियो कैसेट, टूटे हुए सिमकार्ड, साइकिल बैरिंग, फर्जी वोटर आई कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, रिजर्वेशन स्लिप का ज़िक्र है लेकिन पासपोर्ट ज़ब्त करने का ज़िक्र ही नहीं है.

ऐसी ही एक अन्य रिपोर्ट में जिस पर करनाल सिंह के दस्तख़त हैं में भी जब्त सामानों का जिक्र है. इसमें विस्फोटकों से भरे टब, अजय के नाम से बनाए गए फर्जी वोटर आई कार्ड, घड़ियाँ, पेचकश, पेंसिल सेल, टेप, जले हुए कपड़े, व्हिस्की बोतल, शिक्षा संबंधी दस्तावेज़ और एक ई रेलवे टिकट को दक्षिण दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए जाने का जिक्र है. इसमें भी पासपोर्ट का जिक्र नहीं है.

शहज़ाद के भागने की कहानी भी काफ़ी हैरान कर देने वाली है. पहले पुलिस का कहना था कि दोनों बालकनी के ज़रिए साथ वाले फ्लैट में कूदकर भाग निकले. लेकिन जब शहज़ाद के वकील ने ज़ोर देकर कहा कि दूसरी इमारत में कूद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है. इसके बाद पुलिस ने अपनी कहानी बदल ली. तब पुलिस ने जो बयान दिया, वही फ़िल्म में दिखाया गया है. लेकिन सवाल है कि अदालत में पुलिस के एक दावे के मुताबिक़ ‘एनकाउंटर’ वाले दिन कुल 21 पुलिस वालों की टीम बाटला हाउस के एल —18 में गई थी. ‘एनकाउंटर’ के दौरान 7 पुलिस वाले चौथे फ्लोर पर थे, जिनमें दो बाहर निकलने वाले रास्ते पर तैनात थे. बाक़ी के 14 पुलिस वाले फ्लैट के नीचे और साथ लगी गली में तैनात थे. अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि दो लोग एक पुलिस अधिकारी को मारकर और सभी 21 पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से भाग कैसे निकले, जबकि शहज़ाद के पास हथियार भी था. क्या ये स्पेशल सेल के जाबांज पुलिस वालों की नाकामी नहीं है?

दिलचस्प ये है कि फ़िल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि बाटला हाउस की पहली बरसी पर दिलशाद ने कार्यक्रम भी आयोजित किए थे. वहां अचानक संजय कुमार के पहुंच जाने से वह भागने लगता है, लेकिन वहां की तंग गलियों में दौड़ाकर संजय कुमार पकड़ लेते हैं, लेकिन एकता पार्टी के लोग उसे गाड़ी में बिठा लिए जाने के बाद भी छुड़ाकर ले जाते हैं. फिर उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है. पीलीभीत से दिलशाद नेपाल जाता है, और नेपाल सरकार दिल्ली पुलिस की मदद करते हुए दिलशाद को सौंप देती है. दिलशाद की इस गिरफ़्तारी को लेकर आंदोलन चलता है. ये पूरी की पूरी कहानी हक़ीक़त से कोसों दूर है.

एनकाउंटर और राजनीति

एनकाउंटर पर होने वाली राजनीति को दिखाने के लिए दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को भी घसीट लिया गया है. जबकि सच्चाई ये है कि अरविन्द केजरीवाल उस समय न नेता थे और न उनकी पार्टी बनी थी और न ही एनकाउंटर की पहली बरसी से पहले कोई बयान पब्लिक डोमेन में था. (यहां बता दें कि अरविन्द केजरीवाल का इस संबंध में पहला इंटरव्यू लेखक ने एक डॉक्यूमेन्ट्री के लिए लिया था. लेकिन उस इंटरव्यू को पब्लिक डोमेन में तीन साल पहले लाया है.)

दिलचस्प ये है कि फ़िल्म एक सियासी पार्टी एकता दल को ख़ूब तवज्जो दे रही है और ये दिखा रही है कि निज़ामपुर में इस पार्टी का ख़ूब दबदबा है. एक दृश्य में ये कहा जाता है कि यूपी के सीएम का हम पर दबाव है. हम क्या एंटी माइनॉरिटी हैं… दरअसल, ये तमाम दृश्य इस बात के सबूत हैं कि उस वक़्त यूपी की मौजूदा सरकार अपने वोट बैंक की ख़ातिर मुसलमानों का साथ दे रही थी.

दरअसल, फ़िल्म का ये निज़ामपुर असल में आज़मगढ़ है. और फ़िल्म इस स्टीरियोटाईप को बढ़ावा देती है कि किसी मुस्लिम इलाक़े से किसी अपराधी को पकड़ना नामुमकिन है. इसीलिए पुलिस दिलशाद को पकड़ने के बाद भी नाकाम साबित होती है.

फ़िल्म सिर्फ़ मारे गए आदिल अमीन, शारिक़ और वहां से पकड़े गए तुफ़ैल के अलावा न्यूज़ चैनल से गिरफ़्तार और फ़रार हुए दिलशाद की ही बात करती है, जबकि हक़ीक़त में गिरफ़्तार हुए ज़ियाउर रहमान, उनके पिता अब्दुर रहमान, आतिफ़, शकील, साक़िब निसार आदि की गिरफ़्तारी की कोई बात नहीं करता.

एक यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साज़िश

फ़िल्म में जामिया के नाम को ओखला यूनिवर्सिटी ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर को बदनाम करने का मौक़ा नहीं छोड़ती है. फ़िल्म में संजय कुमार (जॉन अब्राहम) वाईस चांसलर से बताते हैं कि आबिद अमीन, जिसे आप अपना स्टूडेन्ट बताते हैं, उसकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री नक़ली है. आपने एडमिशन देते वक़्त चेक भी नहीं किया. मैं चाहता तो आप पर केस फाईल कर सकता था लेकिन इससे पहले मैं आपका पक्ष जानना चाहता था…

दिलचस्प ये है कि संजय कुमार की ये बातचीत एक न्यूज़ चैनल के दफ़्तर में होती है. अब सोचने की बात ये है कि न्यूज़ चैनल के दफ़्तर में यूनिवर्सिटी का वाईस चांसलर क्या कर रहा था. खैर ये फ़िल्म है और कुछ भी संभव है.

यहां बता दें कि एनकाउंटर में मारा गया आतिफ़ अमीन जामिया में एमए ह्यूमन राईट्स का छात्र था और उसकी डिग्री फ़र्ज़ी होने की कोई बात जामिया की तरफ़ से सामने नहीं आई है. उस समय जामिया के वाईस चांसलर प्रोफ़ेसर मुशीरूल हसन थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. यानी अब उनसे कोई ये पूछ भी नहीं सकता कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के संजीव यादव मिले भी थे या नहीं.

फ़िल्म का तकनीकी दृष्टिकोण से पोस्टमार्टम

फ़िल्म में प्रस्तुत तथ्यों की बात अगर छोड़ दी जाए और सिर्फ़ तकनीकी दृष्टिकोण से बात की जाए तो यक़ीनन ये फ़िल्म औसत दर्जे की एक अच्छी फ़िल्म कही जा सकती है. 2 घंटे 21 मिनट की ये फ़िल्म क़रीब डेढ़ घंटे से अधिक इनवेस्टिगेशन की ही बात करती है, जिसमें लोग उलझे रहते हैं. आम दर्शकों में ये उत्सुकता बनी रहती है कि आगे क्या हुआ? फ़िल्म ये साबित करने में कामयाब है कि बाटला हाउस ‘एनकाउंटर’ के बाद देश में कहीं कोई ब्लास्ट नहीं हुआ और इंडियन मुजाहिदीन पूरी तरह ख़त्म हो गई. जो कि पूरा सच नहीं है.

फ़िल्म की रफ़्तार थोड़ी धीमी है और कई जगहों पर ज़बरदस्ती खींचती हुई दिखती है. कई जगह दर्शकों को बोर भी करती है, लेकिन इस बोरियत को दूर करने के लिए फ़िल्म में एक आईटम सांग और नोरा फतेही को लाया गया है. नोरा फ़तेही रशियन लड़की हैं, जो ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से भारत में रह रही हैं और दिलशाद की गर्लफ्रेंड की भूमिका निभा रही है. फ़िल्म में जॉन अब्राहम और मृणाल ठाकुर की एक्टिंग बेहद शानदार है.

फ़िल्म ये दावा ज़रूर करती है कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं. ये फ़िल्म हर पक्ष की बात करेगा, लेकिन फ़िल्म एकतरफ़ा नज़र आती है. दिलशाद का वकील सवाल तो कर रहा है लेकिन हर सवाल के जवाब में संजय कुमार से संतुष्ट भी नज़र आता है.

फ़िल्म की शुरूआत में ही अदालत के आदेश पर ये डिस्क्लेमर दिखाया जाता है कि ‘ये फ़िल्म दिल्ली पुलिस से इंस्पायर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में रिपोर्ट की गई या अन्यथा उपलब्ध है. ये एक डॉक्यूमेन्ट्री नहीं है और ये उन घटनाओं को सही ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए नहीं है, जो घटित हुई हैं. फ़िल्म के कुछ पात्र, संस्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं और उनका उपयोग सिनेमाई कारणों से किया गया है. जीवित या मृत किसी भी व्यक्ति के लिए कोई समानता अनायास ही संयोग है…’

लेकिन सच ये है कि लोग शुरू से ही इस फ़िल्म को बाटला हाउस एनकाउंटर से जोड़कर देखते रहे हैं. क्योंकि इस फ़िल्म के ट्रेलर जारी किए जाने के वक़्त से ही ये दावा किया गया कि ये फ़िल्म सत्य घटना पर आधारित है. फ़िल्म में कुछ पात्रों के नाम उनके असल नाम पर ही रखे गए हैं. प्रोटेस्ट की कुछ असली तस्वीरें भी इस्तेमाल की गई हैं.

फ़िल्म निर्देशक के पास ‘क्रिएटिव फ्रीडम’ होती है. मगर ये फ़िल्म एक गंभीर मुद्दे पर है और मामला अभी भी अदालत में है, तो ऐसे में ये ‘फ्रीडम’ किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती. तथ्यों को बदलना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है.

ये कहने में मुझे कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि ये फ़िल्म पूरी तरह से खोखलेपन की स्याही से लिखी गई है. तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है. उन्हें एक ख़ास दलगत सोच के पक्ष में फ्रेम किया गया है. उसी तरह से फ़िल्म के डायलॉग और सीक्वेंस बुने गए हैं. कुल मिलाकर ये फ़िल्म झूठ के आसमान में उड़ती हुई ऐसी पतंग है जिसकी डोर खुद इसके उड़ाने वालों ने ही काट दी है…

(नोट: इसका संक्षिप्त संस्करण नवजीवन हिन्दी में 22 अगस्त, 2019 को प्रकाशित किया जा चुका है.)