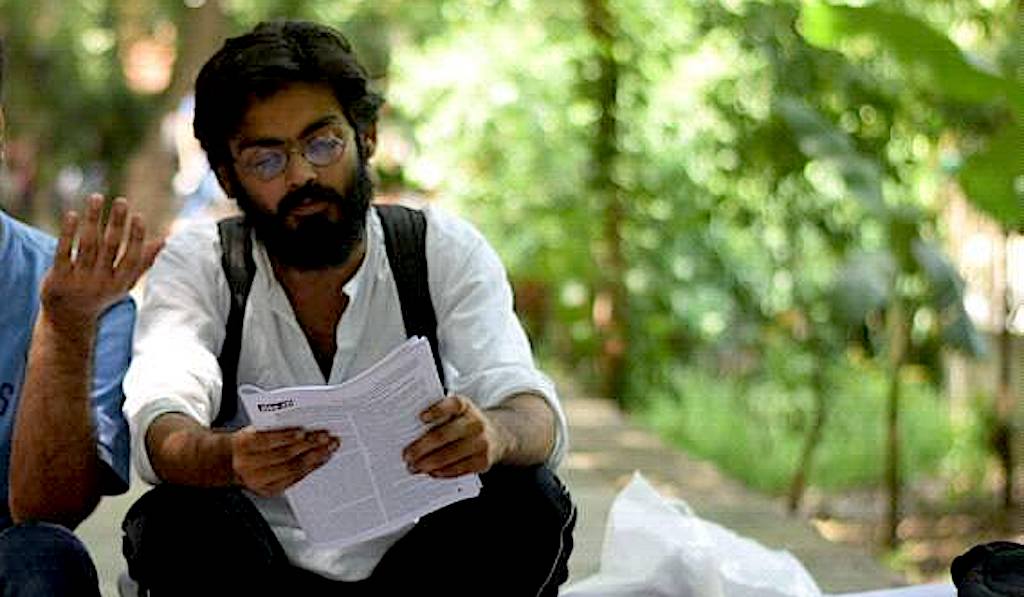

नई दिल्ली: भारतीय राजनीति में सत्ता एकाधिकारिक हो गई है और इस एकाधिकार का एक पहलू इसका मुसलमान विरोधी चरित्र है. राजनीतिक असहमति रखने वाले, 33 साल के शरजील इमाम को बिना किसी मुक़दमा के 535 दिनों से क़ैदी बना कर रखा गया है. इस दौरान वे गंभीर अपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं.

तिहाड़ जेल से ‘article 14’ को इमाम ने एक टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा, राष्ट्रवाद को लेकर अपने विरोध और असहमति रखने वाले एक भारतीय मुस्लमान के रूप में अपनी पहचान को लेकर बातें की.

इमाम ने यह भी बताया कि बीजेपी के भारत में असहमति रखने के क्या मायने हैं. ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना कितना कठिन और समाज में समानता, सियासत में भागीदारी और बतौर नागरिक एक मुसलमान के लिए अपने अधिकारों की बात करना कितना मश्किल है. उन्होंने जेल के भीतर के अपने अनुभव को भी साझा किया कि उनको क्या कुछ क़रीब से देखने, सीखने और समझने का मौक़ा मिला. कैसे इंटरनेट बंद करके ही असहमति को रोका जा सकता है.

आपने जेल में कितने दिन पूरे किए?

मैंने दिल्ली पुलिस के सामने 28 जनवरी, 2020 को आत्मसमर्पण किया. तब से लगभग 17 महीने मैंने जेल में बिताए. एक महीने में कई राज्यों की पुलिस की हिरासत में था, 6 महीने गुवाहाटी सेंट्रल जेल में रखा गया और 9 महीने से ज़्यादा हुए, अभी तिहाड़ जेल में हूं.

जब आपको पता चला कि आपके ख़िलाफ़ आरोप हैं, तब आपने सबसे पहले क्या सोचा?

दो ख़्याल आए. पहला, जब मैं जनवरी 2020 में राजद्रोह के लिए गिरफ़्तार किया गया, उस वक़्त मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक ही दिन में मुझ पर 5 राज्यों में एफ़आईआर दर्ज हो जाएंगे. मैं यह उम्मीद कर रहा था कि सरकार की तरफ़ से हमारे प्रोटेस्ट को लेकर कुछ प्रतिक्रिया आएगी, ख़ासकर शाहीन बाग़ प्रोटेस्ट के लिए. जनवरी के शुरुआत में ही मुझे इसका कुछ अंदाज़ा था और मैंने इसके बारे में बात की और लिखा भी. मेरी गिरफ़्तारी शिकंजा कसने की शुरुआत थी और यही बात मेरे ज़ेहन में आई कि दिल्ली चुनाव के मद्देनज़र विरोध प्रदर्शन को अवैध ठहराने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का यह एक प्रयास है.

दूसरी बात, मेरे दिमाग़ में अगस्त 2020 में 6 महीने बाद आई, जब मैं दिल्ली में हुए दंगों के लिए गिरफ़तार हुआ था, तब मैं गुवाहाटी पुलिस की हिरासत में था. जब दिल्ली में दंगे शुरू हुए तब मैं पहले ही जेल में एक महीना बीता चुका था. इसलिए जब मुझे दंगों के लिए गिरफ़्तार किया गया और यूएपीए के तहत आरोपित किया गया, जो आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विशेष अधिनियम है, तब मुझे एहसास हुआ कि सरकार ने हमें संगीन सज़ा देकर उदाहरण बनाने का फ़ैसला किया है, जो कि मुक़दमा से पहले हिरासत है, ताकि शिक्षित युवा यूएपीए में ज़मानत पर प्रतिबंध को देखते हुए इस जोख़िम को उठाने का साहस नहीं करेंगे. इसका मतलब है मुक़दमा से पहले हिरासत, देशद्रोह के विपरीत जो आईपीसी की एक धारा है.

आप जेल में अपना वक़्त कैसे गुज़ारते हैं?

गुवाहाटी सेंट्रल जेल में वार्ड सिस्टम नहीं था. वहां सुबह उठना होता था, जेल में आस-पास टहलना होता था और फिर वापस शाम में लॉज आना होता था. मेरी वहां हज़ारों कैदियों से मुलाक़ात होती थी. इसके अलावा, वहां उत्तरपूर्व के इतिहास और संस्कृति पर आधारित ढेर सारी किताबों से भरी लाइब्रेरी थी. गुवाहाटी में रहते हुए मैंने दर्जनों किताबें पढ़ीं. अपनी बांग्ला और दुरुस्त की और थोड़ी असमी भाषा सीखी. मैंने वहां दोनों भाषाओं के अख़बार पढ़ने शुरू कर दिए थे.

जेल के अंदर वाली मस्जिद में मैं साथी क़ैदियों के साथ घंटों बिताया करता था. शाम को उनके साथ चेस खेलता था. तिहाड़ जेल ज़्यादा सख़्त और पाबंद जेल है. यहां आप मुश्किल से ही अपने वार्ड के बाहर निकलने की सोच सकते हैं. मैं अपना अधिकांश समय अपने सेल में, कुछ किताबों के साथ बिताता हूं जो मेरे पास हैं, और मैं अपने सेल में अकेला रहता हूं. हाल ही में अदालत के आदेश के बाद, मुझे जेल के ‘लीगल सेल‘ में कंप्यूटर के सामने बैठ कर अपनी 17,000 पेज की चार्जशीट की सॉफ्टकॉपी पढ़ने का मौक़ा मिला. मुझे यहां हर रोज़ अख़बार पढ़ने के लिए मिलता है. इसके अलावा, तिहाड़ वहशत और तन्हाई की जगह है. मेरी सुरक्षा की चिंता यह भी तय करती है कि मुझे इधर-उधर नहीं घूमना चाहिए.

आपको विरोध प्रदर्शन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली?

जिस बात ने मेरे साथ-साथ लाखों अन्य लोगों को विरोध करने के लिए प्रेरित किया. यह एहसास कि यह राजव्यवस्था तेज़ी से मुस्लिम विरोधी होती जा रही है और सत्ता सिर्फ़ कुछ लोगों के हाथों तक सिमट गई है. इस एकाधिकार का एक पहलू इसका मुस्लिम विरोधी स्वभाव है. 2019 के परिणाम सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले थे. 1984 के बाद यह पहली बार था कि किसी पार्टी ने इस तरह के बहुमत से जीत हासिल की थी. इसके बाद ही अलग-अलग जगहों पर मुस्लिम विरोध की लहर शुरू हो गई — धारा 370 का हटना, बाबरी पर फ़ैसला, नागरिकता विधेयक क़ानून का पास होना, ये सब मुस्लिम विरोधी एजेंडे के कुछ उदाहरण हैं. इसके बाद मुसलमानों ने सहज रूप से विरोध जताना शुरू किया. जहां तक मेरी बात है, मैं इस राजनीति के बारे में कुछ साल पहले से ही लिखता रहा हूं.

मैंने 2013 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपनी नियमित नौकरी छोड़ दी और इतिहास, विभाजन और विभाजन के बाद के भारत की संरचना के साथ-साथ अल्पसंख्यक अधिकारों, संघवाद, चुनाव आदि का अध्ययन करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी की. पिछले दो सालों में ये सारे शब्द बस नाम के लिए रह गए हैं और किसी भी मज़बूत पार्टी के द्वारा इन्हें कुचला जा सकता है. चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, यहां तक कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से भी समझौता हो चुका है.

इस प्रकार, जिस बात ने मुझे विरोध करने के लिए प्रेरित किया, वह थी भारत के संवैधानिक ढांचे में अंतर्निहित खामियां. यह सीएए ही है जिसने मुझे लिखने के साथ सड़कों पर बोलने के लिए प्रेरित किया. इसने मुझे व्यवस्था की कमियों के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया. कैसे इस एक्ट को विचार में लाया गया? कैसे ये क़ानून पास हुआ? कैसे धारा 370 को एकमत से हटा दिया गया? कैसे इंटरनेट को महीनों और सालों तक बंद करके रखा गया? कुछ तो बुनयादी ग़लतियां हैं इस ढांचे में.

आपके ख़िलाफ़ जिस तरह के आरोप मढ़े गए हैं, क्या आप मानते हैं कि भारत अभिव्यक्ति की प्रतिबंधित स्वतंत्रता के चरण में प्रवेश कर रहा है?

अभिव्यक्ति की आज़ादी के दो पक्ष होते हैं — संस्थागत और सांस्कृतिक. जहां तक अभिव्यक्ति को रोकने के ख़िलाफ़ संस्थागत निवारक का सवाल है, न्यायपालिका को अपनी भूमिका निभानी होती है. लेकिन दुख की बात है कि केंद्र में एक पार्टी का एकाधिकार, एक गुट या किसी ख़ास समूह का एकाधिकार, न्यायपालिका को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है. इस संस्थागत कमज़ोरियों को ठीक करना होगा. यह एक बहुत गहरी अव्यवस्था की ओर इशारा करता है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सांस्कृतिक मानकों को अपने तरीक़े से एक समूह द्वारा मास मीडिया और सोशल मीडिया से परिभाषित किया जा रहा है.

इस तरह के राष्ट्रवाद या अति-राष्ट्रवाद को उन लोगों द्वारा जांचना और सख्ती से जांचना होगा जो ख़ुद को उदारवादी, लोकतंत्रवादी, प्रगतिशील राजनीति के किसी भी रंग से जोड़ते हैं. इसलिए मैं राष्ट्रवाद के ख़िलाफ़ एक विचारधारा के रूप में बोलता हूं; यह सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है. जब स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोग लोकतांत्रिक तरीक़े से ब्रिटेन से आज़ादी की बात कर सकते हैं, तो हम भारतीय देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किए बिना इस तरह की बहस को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते?

1950 और 60 के दशक में एक समय था जब राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी, मुख्यधारा के अख़बारों में कश्मीरियों के आत्म-निर्णय के अधिकार का समर्थन करते हुए लिख सकते थे और वे ऐसा लिखते हुए भी उत्तर भारत में एक जन नेता माने जाते थे. ज्योति बसु (पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री) 1962 के भारत-चीन युद्ध में तटस्थता का दावा कर सकते थे. वह कह सकते थे कि मुझे नहीं पता कि हिमालय में क्या हो रहा है. ये चीजें अभी असंभव लगती हैं.

असहमतियों को दबाने और सरकार विरोधी आवाज़ों के ख़िलाफ़ यूएपीए के बेरोक–टोक प्रयोग के परिणामों के बारे में आपके क्या विचार हैं, जबकि आप स्वयं इसके आरोपी हैं?

यूएपीए 1967 में अलगाववादियों और पृथकतावादियों से निपटने के लिए पारित किया गया था. हालांकि 2008 में मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसे और ठोस बनाया गया, जब पोटा (द प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट) में से कुछ अस्पष्ट सेक्शन को रद्द कर दिया गया था. इसके अध्याय 4, 5 और 6 यूएपीए में जोड़ दिए गए. अब ग़ैरक़ानूनी या अलगाववादी समझे जाने वाले बयान के लिए अध्याय 3 लागू किया जाता है. इसमें ज़मानत के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, इसका मतलब 6 महीने की क़ैद, लेकिन उसके बाद भी ज़मानत पर कोई प्रतिबंध नहीं. परन्तु, दिल्ली दंगे जैसी स्थिति में जहां हिंसा और मौतें हुई हैं, वहां बाक़ी के 3 अध्याय को इस्तेमाल किया जा सकता है.

पहले संगठनों को आतंकवादी माना जाता था, लेकिन भाजपा द्वारा लाए गए 2019 के संशोधन के बाद व्यक्तियों को भी आतंकवादी माना जा सकता है. इस संशोधन ने यूएपीए के दायरे को कई गुना बढ़ा दिया है. अलगाववादी संगठनों से, अलगाववादी/आतंकवादी संगठन/व्यक्ति के लिए ये क़ानून इस्तेमाल होने लगे हैं और अदालतों ने अभी तक हमें यह नहीं बताया है कि वे इसे संवैधानिक मानते भी हैं या नहीं. ग़ैर-कानूनी गतिविधि और आतंकवादी गतिविधि की परिभाषाएं बहुत अस्पष्ट हैं और इसीलिए अब इसे मनमाने ढंग से व्यक्तियों पर भी लागू किया जा सकता है.

2001 इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वर्ष था. 9/11 के हमले के बाद “आतंक के ख़िलाफ़ युद्ध” ने दुनिया भर की सरकारों को असहमति रखने वाले मुसलमानों को अपराधी बनाने का लाइसेंस दे दिया. अगर मैं कहूं कि मैं मुसलमान हूं और व्यवस्थागत बदलाव चाहता हूं तो मुझे आतंकवादी कहना बहुत आसान है.

भारत सरकार ने भी मुसलमानों की असहमति और जायज़ मांगों पर अंकुश लगाने के लिए आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध का इस्तेमाल किया है. उदाहरण के लिए, 2001 के बाद अलगाववादी आतंकवादी बन गए हैं. हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि यूएपीए को किसानों के ख़िलाफ़ लागू नहीं किया गया, क्योंकि मुसलमानों को राष्ट्रद्रोही और आतंकवादी ठहरा देना आसान है, जबकि किसानों के लिए, भले ही वे सरकार विरोधी हों; उन पर ये लेबल नहीं लगाया जा सकता. मेरे मामले में, राजमार्गों और सड़कों को शांतिपूर्ण तरीक़े से ब्लॉक करने को सरकार के पक्ष द्वारा एक आतंकवादी साज़िश के रूप में चित्रित किया गया. मेरा कोई भाषण या बयान हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है, फिर भी मुझे एक आतंकवादी कह कर सज़ा दी जा रही है. इससे पता चलता है कि इस अधिनियम के प्रावधान कितने अस्पष्ट हैं.

अभी आप क्या पढ़ रहे हैं?

मैंने हाल ही में अलिफ़ शफ़क़ की “फोर्टी रूल्स ऑफ लव” पढ़ी, जो रूमी और उनके सूफ़ी गुरु शम्स तबरेज़ की मुलाक़ात से प्रेरित एक उपन्यास है. मैंने यहां आधा दर्जन प्रेमचंद के उपन्यास पढ़े हैं. अभी मैं सी ए बेली की ‘एम्पायर एन्ड इन्फॉर्मेशन‘ और अकबर नजीबाबादी द्वारा लिखी उर्दू में ‘ए हिस्ट्री ऑफ़ इस्लाम‘ पढ़ रहा हूं. मैं जेल में रहते हुए अपनी थीसिस के लिए भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं. मेरा विषय एम. फिल और पीएचडी; दोनों में दिलचस्प रूप से विभाजन के संबंध में सांप्रदायिक दंगों के इर्द-गिर्द घूमता है और मैं सांप्रदायिक दंगों (दिल्ली दंगों) के मास्टरमाइंड के आरोप के तहत हिरासत में हूं. मेरी चार्जशीट भी इसी कारण मेरे लिए शोध सामग्री के प्राथमिक श्रोत के रूप में कार्य कर रही है. एक और किताब जिसे मैं पढ़ता रहता हूं; वह है —दिल्ली जेल नियम पुस्तिका.

क्या आपको लगता है कि आपकी गिरफ्तारी का उद्देश्य सीएए (CAA) के विरोध को ग़लत ठहराना है?

हां, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मेरी गिरफ्तारी दबिश की शुरुआत थी. वे दिखाना चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो, प्रदर्शनकारी देशद्रोही हैं, वे देश और सरकार के ख़िलाफ़ हैं. दिल्ली चुनाव में दूसरा उद्देश्य दिल्ली को सांप्रदायिक रंग देना था. साथ ही, मैं पहले दिन 15 दिसंबर से ही शाहीन बाग़ विरोध प्रदर्शन से जुड़ा था और जब तक मैं इससे हटता; इसका चेहरा बन चुका था. मुझे निशाना बनाने का मतलब शाहीन बाग़ को निशाना बनाना था. मैंने जनवरी 2020 में ही इसका अंदाज़ा लगा लिया था जब मैंने रोड ब्लॉक को ख़त्म करने का आह्वान किया था, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे ग़द्दार कहा. बहरहाल, मैं बिहार गया, यूपी और बंगाल में बात रखी. पर यह दिलचस्प है कि अलीगढ़, यूपी में एक भाषण के लिए मुझ पर केस दर्ज किया गया और दिल्ली में एक विरोध-प्रदर्शन को निशाना बनाने के लिए बिहार से गिरफ्तार किया और अंत में मेरी गिरफ्तारी के एक महीने बाद हुए दिल्ली दंगों के लिए मुझ पर साज़िश करने का आरोप लगाया गया.

विशेष रूप से मेरे मामले को एक मुस्लिम कट्टरपंथी या हिंदू-विरोधी के रूप में चित्रित करके गैर-मुसलमान जो प्रगतिशील हैं, उनके समर्थन को काटने का काम किया गया है. जैसे एक ही समय में एक इंसान मुसलमान और लोकतांत्रिक नहीं हो सकता. यहां तक कि जब मैंने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कांग्रेस की संदिग्ध भूमिका के बारे में बात करके, प्रणालीगत मुद्दों के बारे में बात शुरू की तो कुछ मुसलमानों ने भी सोचा कि दरअसल मैं भाजपा की मदद कर रहा हूं.

मुझे एक अनपढ़ भीड़ का नेतृत्व करने वाले एक मुस्लिम कट्टरपंथी के रूप में चित्रित किया गया, जबकि कोई मेरे भाषणों को ग़ौर से सुनता है तो उसमें विरोध के अहिंसक तरीक़े, अल्पसंख्यक अधिकार, लोकतांत्रिक ढांचे में चुनाव जैसे विषय मिलेंगे.

जेल ने अगर आपको कुछ सिखाया है तो वह क्या है?

जेल हमें धैर्य रखना सिखाता है, यह हमें यह भी सिखाता है कि खड़े हो और ‘नहीं‘ बोलो यदि आप अपने अधिकार मनवाना चाहते हैं. जैसे, हम गुवाहाटी जेल में कोविड जांच की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे और बाद में लगभग आधी जेल संक्रमित पाई गई. साथ ही, यह आपको पुलिसकर्मियों, वकीलों और न्यायपालिका के बारे में स्पष्ट तस्वीर देता है, इनमें से कई लोग जेलों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं. हम जानते हैं कि कैसे निर्दोष लोगों को छोटे-मोटे अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि उनके पास बाहर कोई ज़मानत देने वाला नहीं होता. आप उस 5 मिनट को महत्व देते हैं, जब अधिकारी आपको अपने परिवार से उस दौरान बात करने की अनुमति देते हैं. जेल आपके दिल से जेल का डर निकालता है.

क्या यह आपको परेशान करता है कि ज़मानत मिलने में आपकी अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है?

हां, एक तो यह देशद्रोह था और पांच राज्यों में एक साथ था, इसलिए मैंने सोचा 6 महीने या एक साल लगेंगे. फिर यूएपीए की धारा 16, 17 और 18 लगाया गया जिसका आम तौर पर मतलब होता है —पांच से सात साल बिना मुक़दमा के हिरासत. अब सब कुछ अदालतों पर निर्भर करता है, कोई यक़ीन से कुछ नहीं कह सकता.

क्या आपको कभी उन चीज़ों के लिए सक्रिय आवाज़ होने का पछतावा होता है जिन पर आप विश्वास रखते हैं?

नहीं, मुझे इसका कोई अफ़सोस नहीं है. कुछ जगह अलग क़दम मैं उठा सकता था या बेहतर विकल्पों पर काम कर सकता था. पर, जहां तक मेरे जीवन के रास्तों से इनका संबंध है, मुझे इसका बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है. आईआईटी मुम्बई से ग्रेजुएशन हो या फिर जेएनयू से इतिहासकार बनने के लिए जुड़ना हो. 2013 में ही रास्ता तय हो चूका था और क़िस्मत का फ़ैसला हो चूका था. इन सालों में लोगों ने एक आकर्षक नौकरी छोड़ कर, इतिहास पढ़ने और लिखने के मेरे फ़ैसले पर सवाल उठाया.

किसी को भी नौकरी ऐसी करनी होती है जो उसके भाषाई और विश्लेषणात्मक कौशल को चुनौती दे, जिससे पूरी मानवता प्रगति करे. भारत के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक, भारतीय मुसलमानों का मुद्दा एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है. गुवाहाटी जेल में एक अधिकारी ने एक बार मुझसे कहा था, “तुम शायद इस समय जेल में आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में एक मात्र स्नातक हो.” मैंने जवाब दिया – “मैं भाग्यशाली हूं.” पहले उन्होंने मेरे जवाब को नहीं समझा, बाद में समझ गए. अगर जेल में बन्द होने से मेरे शब्द व्यापक तौर पर लोगों तक पहुंचे हैं, अगर मेरी सोच, मेरी पढ़ाई-लिखाई, इन कुछ वर्षों में लाखों तक पहुंच पाई है, तो इसमें अफ़सोस की क्या बात है? इसके अलावा, अगर लाखों लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ सैकड़ों को तो क़ीमत चुकानी पड़ेगी.

किसी विशेष नरेटिव के ख़िलाफ़ असहमति को आज भारत में राष्ट्रविरोधी माना जाता है. क्या ये वही भारत है, जहां आप पले बढ़े हैं?

मेरा जन्म 1988 में हुआ था, मैं एक मंडल-युग के बिहार में और एक अपेक्षाकृत कमज़ोर केंद्र वाले भारत में पला-बढ़ा हूं. बिहार के मुसलमानों का आख़िरी बार बड़े पैमाने पर नरसंहार 1989 में हुआ था, 1990 में बिहार में केंद्रीय दलों का प्रभुत्व समाप्त हो गया और पिछड़ी जातियों और पसमांदा (फ़ारसी में, ‘जो पीछे रह गए‘, वंचित मुसलमानों के संदर्भ में) का डिस्कोर्स शुरू हुआ और क्षेत्रीय दलों ने बिहार में सत्ता हासिल की. मेरे मरहूम वालिद, अकबर इमाम, जिनका 2014 में निधन हो गया, एक राजनेता के रूप में और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण के पैरोकार के रूप में भी, इस परिवर्तन का हिस्सा थे. मैं जिस बिहार में पला-बढ़ा हूं, वो कमज़ोर केंद्र के समय का बिहार था, जिसकी राजनीती का क्षेत्रिय झुकाव था और उसमें राष्ट्रवाद के बजाए ‘अफर्मॅटिव एक्शन‘ के लिए जगह थी. इस संदर्भ में, असहमति की गुंजाइश आज की तरह सीमित नहीं थी. हालांकि, उसी समय राष्ट्रीय राजनीति में आरएसएस का क़द बढ़ा, गुजरात में ये लोग मज़बूत हुए, बाबरी विध्वंस के लिए आंदोलन, बेपनाह रक्तपात और कश्मीर में सेना-शासन शुरू हुआ.

हालांकि, जैसा कि मैंने पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की थी, अच्छे परिवर्तन पर ध्यान दिया जाना चाहिए. इंटरनेट ने हमें बात करने और सुनने की आज़ादी दी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि असहमति को आसानी से दबाया जा सकता है. हां, राज्य हमारी बातों पर रोक लगाने और उन्हें देशद्रोही घोषित करने में अधिक सक्रिय हैं, लेकिन हमारे शब्द राज्य के सेंसर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं. इंटरनेट के दौर में असहमति पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, इसे राष्ट्र-विरोधी कहा जा सकता है, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता. असहमति पर अंकुश इंटरनेट बंद करके ही लगाया जा सकता है.

आप पर एक ऐसे कृत्य का आरोप लगाया गया है, जो आपकी देशभक्ति पर सवाल उठाता है. क्या आपको लगता है कि देशभक्ति को मापा जा सकता है? आप अपनी देशभक्ति कैसे साबित करेंगे?

देशभक्ति एक अस्पष्ट अवधारणा है. चूंकि, यह एक अस्पष्ट शब्द है, इसलिए यह साबित करने का कोई मतलब नहीं है कि मैं देशभक्त हूं या नहीं. इसके बजाए मैं यह साबित करना चाहता हूं कि मैं ईमानदार हूं और एक ऐसे डिस्कोर्स में योगदान दे रहा हूं, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक मज़बूत, न्यायपूर्ण और प्रतिनिधित्वकारी बनाने का प्रयास हो. देशभक्ति की परिभाषा के अस्पष्ट होने के बजाए इसे ईसाई, सिख और मुसलमान जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों, केंद्र की तुलना में क्षेत्रों के अधिकारों के बारे में बात करनी चाहिए. मैं देशभक्त कहलाना नहीं चाहता, बल्कि मुझे एक लोकतांत्रिक कहा जाए जो दक्षिण-एशियाई पहेली को अपने तरीक़े से समझने की कोशिश कर रहा है. साथ ही, मैं एक मुसलमान हूं जो इस्लामी इतिहास को समझने की कोशिश कर रहा है.

(तारुषी आसवानी नई दिल्ली में कार्यरत एक स्वतंत्र पत्रकार हैं.)