Sushil Krishnet for BeyondHeadlines

हर समय की अपनी चुनौतियाँ रहीं हैं और अपने संकट. इनसे जूझता हुआ व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया कला-साहित्य में अभिव्यक्त करता है. यदि वह अभिव्यक्त कर पाने में अक्षम है तो वह दूसरों की अभिव्यक्ति से स्वयं को जोड़ लेता है. साहित्य की तमाम विधाएं एक तरह से समय-समाज से व्यक्ति की प्रतिक्रिया ही तो हैं. इनमें सबसे पहले जो अभिव्यक्त होती है वह है कविता…

यह त्वरित-प्रतिक्रिया है. अचानक से मन में उठे भाव स्वयं ही चुन लेते हैं कुछ शब्द और मन कुलांचे भरने लगता है उन्हें लिपिबद्ध करने को. यही कारण है कि आगे चलकर लेखक चाहे कहानीकार बना हो या नाटककार, कहीं न कहीं उसकी पहली अभिव्यक्ति कविताओं में ही हुयी होती है. इसके अतिरिक्त अन्य विधा समय और धैर्य मांगती हैं, कविता में नहीं है ऐसा, आती है तो आती चली जाती है.

‘संवदिया’ पत्रिका का नया अंक जो 21वीं सदी की ‘युवा हिन्दी कविता’ पर आधारित विशेष अंक है, वर्तमान पीढ़ी के युवा रचनाकारों की ‘पहली प्रतिक्रिया’, ‘पहली अभिव्यक्ति’ जैसी है. लगभग 90 कवियों की ये कविताएं प्रेम, जीविका के लिए संघर्ष, व्यवस्था के विरुद्ध क्षोभ, गाँव और परिवार की स्मृतियों को सहेजती और अभिव्यक्त करती हुयी आज के समय से संवाद करती है. इनमें से कुछ पहले से लिखते हुये अपनी जगह बना रहें हैं, कुछ का पहला-दूसरा लेखन है जो संभावना लिए हुये है. इस अंक का सम्पादन किया है डॉ देवेंद्र कुमार ‘देवेश’ ने जो स्वयं हिन्दी कविता का एक जाना-पहचाना नाम हैं. अनेक ‘युवा विशेषांकों’ के बीच ‘संवदिया’ के इस अंक की उपलब्धि यह है कि इसमें एकदम से नए कवियों को जगह दी गयी है जिसे देवेश ‘युवा अभिव्यक्ति का इंद्रधनुष’ नाम देते हैं. यह जोखिम संपादक ने उठाया है किन्तु इसके पीछे यह स्वप्न है कि इसी बहाने उन लोगों को एक मंच मिला है जो अभी तक कहीं नहीं दिखे या अपनी बात रख पाए. संपादक ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुये इन्हें एक बड़ा अवसर दिया है. अब आगे की यात्रा उन्हें स्वयं तय करनी होगी.

पत्रिका की शुरुआत में वरिष्ठ और स्थापित कवियों के बहसनुमा विचार हैं जिसका विषय है ‘वर्तमान समय में हिन्दी कविता के समक्ष चुनौतियाँ’. चन्द्रकान्त देवताले, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, अशोक वाजपेयी, राजेश जोशी, उदय प्रकाश, अनामिका, मदन कश्यप सहित अन्य कवि-लेखकों ने अपनी बात रखी है. हिन्दी कविता: नई चुनौतियाँ शीर्षक का जितेंद्र श्रीवास्तव का आलेख हिन्दी कविता पर लिखा बेहतरीन आलेख है. कविता को परम्परा से जोड़ते हुये आज के समय की चुनौतियों और सोशल-मीडिया की कविता पर यह आलेख हिन्दी कविता की भरपूर जांच-पड़ताल प्रस्तुत करता है. चूंकि जितेंद्र स्वयं एक कवि हैं और आज की पीढ़ी के अधिक निकट हैं, इसलिए उनका यह आलेख आज की कविता की बेहतर समझ प्रस्तुत करता है. यह विमर्श उन कवियों के लिए एक दिशा-निर्देश सा है जो अभी लिखना शुरू किए हैं और यहाँ जगह मिली है. इस अंक और इस विमर्श के बहाने हिन्दी कविता पर कुछ बात होना सुखद है क्योंकि आज कविता को पत्रिकाओं सहित अन्य जगहों पर भी कम महत्व का माना जा रहा है.

अब बात इस अंक की कविताओं की. संपादक ने बड़ी चालाकी से वर्णमाला के क्रम में कवियों को रखते हुए उनकी कविताएं प्रस्तुत की हैं. चूंकि सब नए और हम-उम्र हैं इसलिए किसी भी तरह की वरिष्ठता-कनिष्ठता को स्थान नहीं दिया गया है. सभी कवियों को पढ़ने के बाद कुल चार सतहें की जा सकती हैं इस पूरे अंक की. पहली वो कविताएं जो अब अपनी जगह लगभग बना चुकी हैं हिन्दी कविता में और जो युवा पीढ़ी की प्रतिनिधित्व करती हैं. दूसरी, जिसमें ऐसी कविताएं हैं जिन्हें पढ़ने पर विश्वास करना मुश्किल है कि यह एकदम नए और उभर रहे किसी युवा की रचना है. तीसरी वो कविताएं हैं जिनमें संभावना छिपी है लेकिन जिन्हें अभी और तराशा जाना बाकी है. इन कविताओं में थोड़ा सा सपाटबयानी और अखबारीपन को कम किया जाये तो बेहतर कविताएं बन सकती हैं. और अंत में वो जो हैं तो सीधे-सादे गद्य लेकिन उन्हें तोड़ कर जबरन कविता बनाने की कोशिश की गयी है. हिन्दी कविता को अगर खतरा है तो ऐसी ही तथाकथित कविताओं से.

‘जाल, मछलियाँ और औरतें’ अच्युतानन्द मिश्र की कविता पूरी परिपक्वता के साथ लिखी गयी है. मछलियों के बहाने औरतों की यथास्थिति को बयान करती है यह कविता-

वहीं जहाँ खुले में

जाल, मछलियाँ और औरतें

सूख रहीं हैं

आहिस्ते-आहिस्ते वे छोड़ रहीं हैं

अपने भीतर का जलकण

कविता सिर्फ अभिधात्मक नहीं होती, उसकी लक्षणा और व्यंजना ही उसके प्राण होते हैं. इस कविता में यही है. इसी तरह अस्मुरारी नन्दन मिश्र की कविता ‘लड़कियां प्यार कर रहीं हैं’ लड़कियों पर किए जा रहे हमलों, उनपे लगाए जा रहे प्रतिबंधों और खाप-पंचायतों के फैसले के बावजूद उनके प्यार करने के साहस को दिखाती है जहाँ से बदल सकता है उनका जीवन. यह कविता उनको भी देखनी चाहिए जिन्हें लगता है कि गद्य की पंक्तियाँ तोड़ कर कविता बनायी जा सकती है. यह कविता पढ़ते हुए खुद बताती है कहाँ रुकना है. पढ़ते हुए इसकी लय खुद-बख़ुद बन जाती है-

खिड़कियों में लगाई जा रही हैं

मजबूत जालियाँ

परदे किए जा रहें हैं चाक-चौबंद

…………………………………..

चौराहों पर जमा हो रहें हैं ईंट-पत्थर

शीशियों में भरी जा चुकी हैं उबलती तेज़ाब

चमकाई जा रही है पिताओं की पगड़ी

रंगी जा रही है भाईयों की मूंछें

………………………………………

खचाखच भरी खाप पंचायत में

सुनाई जा रही है

सभ्यता के सबसे जघन्य अपराध की सजा

और इन सबके वावजूद

लड़कियां प्यार कर रहीं हैं …

नदी के घाटों या मंदिरों में चढ़ाये जाने वाले सिक्कों और उनको बीनने वाले गरीब बच्चों को लेकर आलोक रंजन झा की कविता ‘घाट के बच्चे’ हिन्दी कविता के विषय को व्यापक करती है. ‘जहाँ न जाये रवि, तहां पहुंचे कवि’ की कहावत चरितार्थ होती है इस कविता के विषय को लेकर-

कुछ बदला-सा नहीं लगता

नदी में सिक्का डालने से

शायद ही किसी का कुछ हुआ हो

पर घाट के बच्चे

सिक्का चुनते हुए बड़े होते हैं

फिर चले जाते हैं-दिल्ली,पंजाब …

गरीबी, अंधविश्वास, पलायन और नियति को समेटती है यह कविता. धर्म और अंधविश्वास किस तरह पालता है गरीबी को, उन्हें पता भी है कि कुछ नहीं बदलने वाला इससे फिर भी चला आ रहा है यह. हाशिए का एक बड़ा तबका सिक्के और कबाड़ बिनता है, बचपन में यह और जवानी में दिल्ली-पंजाब, बुढ़ापे में लौटता है बीमारियाँ ले कर. बेटियाँ या लड़कियाँ, इस विषय पर सबसे अधिक कवितायें हैं. कनुप्रिया की कविता ‘बेटियाँ … ठंडी बयार’ बेटियों को खामोशी को मुखर करती है-

बेटियाँ, सपने बुनती हैं,

चुपचाप

जरा सी आहट पर,

चौकन्नी, वो सोतीं

नहीं,गहरी नींद में

उन्हें पता होता है

पिता के पास

नहीं रहेंगीं सदा ,

इसलिए एक अदृश्य,अटूट

बंधन बनातीं हैं.

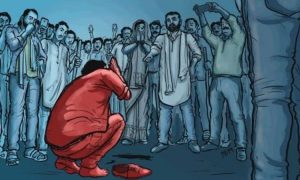

गुवाहाटी में एक लड़की के साथ हुए बदसलूकी को विषय बनाते हुए त्रिपुरारी शर्मा की कविता ‘गुवाहाटी के गले से चीख निकली है’ भी इस अंक की एक बेहतरीन कविता है. कटु-यथार्थ और क्षोभ से भरी कविता में कवि खुद को ऐसी घटना का कुसूरवार समझते हुए अपराधबोध से ग्रस्त है –

मैंने अपनी बहन से कहा है

हो सके तो मेरे सामने मत आना कुछ रोज़

छोटा भाई, घर के सारे आईने फेंक रहा है

माँ ने मेरे बालों में तेल डालने से

इंकार कर दिया है

प्रदीप कुमार सिंह की कविता ‘गाँव की औरतें’ गाँव की औरतों के जीवन को आधार बना कर लिखी गयी है. इस कविता में कवि कहता है कि

हमारे गाँव की औरतें

नहीं,लिख सकतीं कविता

इसके बाद उनके हर काम को उनकी अभिव्यक्ति माना है. उनका वह काम ही उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम है , वही शब्द है, वही कविता है उनकी-

शब्द उनके लिए लकड़ी है

जिन्हें वे लगा देती चूल्हे में

शब्द उनके लिए माथे पर चुहचुहा आई

पसीने की बूंदें हैं

जिन्हें वे आँचल से पोंछकर सूखा देती हैं

सुधांशु फिरदौस की कविता ‘वह जुलाई थी या अगस्त’ लंबे समय तक स्मृति में रहने वाली रचना है. इसमें एक तरफ छूट चुके गाँव की स्मृति है तो बचपन के प्यार की रूमान दूसरी तरफ जिंदगी की भाग-दौड़ के बीच इन सबसे बहुत दूर निकल आया पस्त व्यक्ति जिसके पास अब ये सब सिर्फ यादें ही हैं.

इन कविताओं के अतिरिक्त अनुज लुगुन की कविता ‘तस्वीर’, कुमार अनुपम की ‘जिनके हक़ को रोशनी की दरकार है’, ज्योति चावला की ‘दिल्ली मेट्रो का लेडीज कूपा’, नताशा की कविता ‘इस समय’, नित्यानन्द गायेन की ‘बच्चों की हंसी’, मिथिलेश कुमार राय की कविता ‘लड़की हंसने के मामले में कंजूस थी’, मृत्युंजय प्रभाकर की ‘शर्मिंदा हूँ’, रति अग्निहोत्री की ‘तीसरी दुनिया’, राहुल झा की ‘जिस तरह आता है कोई शब्द’, ये सारी कविताएं अपने विषय और भाषा के लिहाज से नयी हैं और इनको लगभग स्थापित करती हैं. स्नेहा किरण, स्वाति ठाकुर, रीतेश सुरभि, तिथि दानी, कोमल सोनी, देवेंद्र कुमार, प्रेमा झा, रोहित प्रकाश, रोमिशा वत्स की कविताएं निःसन्देह हिन्दी कविता की नयी संभावनायें हैं. इन सबके बीच कृष्णकांत की ‘गांधी के नाती’ और प्रबुध सौरभ की ‘कमाई’ कविता नागार्जुन की कविताओं की तरह हैं. इनकी गेयता इन्हें गीत की श्रेणी में भी रखती है. एकदम ठेठ गाँव की बोली में, कहीं भी कृत्रिमता नहीं है.

शेष कविताओं के बारे में यही कहा जा सकता है जो लीलाधार जगुड़ी अपने लेख में शुरुआत में कहते हैं कि ’फ्रीवर्स’ में यानि गद्यरूप में कविता लिखने की जो आज़ादी मिली है, उससे लोगों ने यह समझ लिया है कि अगर पंक्ति टेढ़ी-मेढ़ी हो तो वह कविता है. अधिकांश कवियों ने ‘कोई भी कवि बन जाये सहज संभाव्य है ’ वाली ही उक्ति को अपनाया है. सीधे-सादे गद्य को तोड़ कर कविता लिखने की यह कोशिश हिन्दी कविता के लिए खतरा है. इन युवा कविताओं की कुछ और सीमाएं हैं जिनका उल्लेख जितेन्द्र श्रीवास्तव भी करते हैं मसलन प्रयोगों के नाम पर अर्थहीनता का विस्तार और लोक-तत्व की अनुपस्थिति. साथ ही साथ इन कविताओं को पढ़ कर साफ जाहिर होता है जैसे लिखने के लिए लिखी गईं हों. शेष बचे युवा कवियों को अभी परिपक्व होने की जरूरत है विषय के स्तर पर भी और भाषा के स्तर पर. जिन कवियों की चर्चा शुरू में की गयी है उनकी और साथ ही साथ पुराने कवियों के अध्ययन से कुछ दिशा इन नए कवियों को मिलेंगी. कुल मिलाकर हिन्दी कविता के लिए यह अंक भविष्य की संभावनाओं को लिए हुए है. इसमें भावी हिन्दी कविता का उज्ज्वल भविष्य भी है तो साथ ही साथ कुछ खतरे भी. जिन नए और युवा कवियों को यहाँ मंच मिला है उम्मीद है वो इस अवसर का लाभ उठाते हुए हिन्दी कविता को समृद्ध करेंगे.