Afroz Alam Sahil, BeyondHeadlines

लोकसभा चुनाव के इस माहौल में आज जब सारा देश ‘मज़दूर दिवस’ मना रहा है तो ये ज़रूरी है कि उस नेता को आज याद किया जाए, जिसे दुनिया ‘मज़दूरों के मसीहा’ के तौर पर याद करती है. मज़दूरों के इस मसीहा का नाम प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी है.

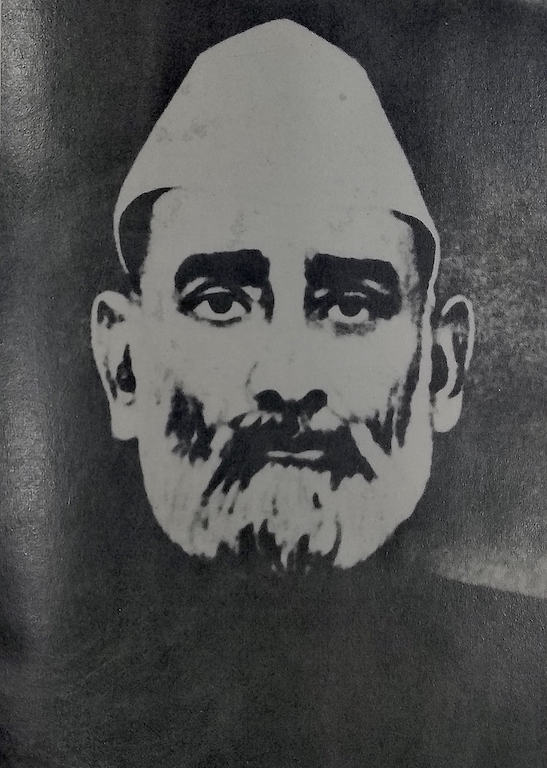

प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी देश के गिने-चुने सच्चे, ईमानदार, त्यागी और बेबाक नेताओं में से एक थे. इनकी पैदाईश 1882 में बिहार के शाहाबाद (अब भोजपुर) ज़िले के कोइलवर गांव में मौलवी क़ुर्बान अली के घर हुई. अब्दुल बारी पटना के टी.के. घोष अकादमी के छात्र रहे. उन्होंने अपना एमए 1919 में पटना यूनिवर्सिटी से किया. वो इसी यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने के लिए बतौर प्रोफ़ेसर बहाल हुए. साथ ही वकालत की पढ़ाई के लिए दाख़िला लिया, लेकिन असहयोग आन्दोलन के लिए अपनी पढ़ाई और प्रोफ़ेसरी दोनों ही छोड़ दिया. अब्दुल बारी का नाम आज़ादी की लड़ाई की तहरीक के हर चैप्टर में दर्ज है. लेकिन आपकी सबसे अहम लड़ाई मज़दूरों को लेकर थी.

प्रोफ़ेसर बारी के निशाने पर गांधी

अब्दुल बारी मज़दूरों की लड़ाई किस ईमानदारी के साथ लड़ रहे थे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस लड़ाई में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी कांग्रेस तक तो नहीं बख़्शा और उनके निशाने पर गांधी भी रहे.

मशहूर इतिहासकार दिलीप सिमियन अपनी एक किताब में लिखते हैं, साल 1938 में 13 नवम्बर को बंबई में श्रमिकों पर फ़ायरिंग की गई, इस पर बारी ने अपनी चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा—‘पीसफुल जुलूस पर गोलियां चलती हैं, तो फिर आख़िर महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा कहां है, उनके बड़े से बड़े चेले उनकी ज़िन्दगी में ये कर रहे हैं, तो उनके मरने के बाद क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आता है…’

वहीं 10 नवम्बर 1938 को केबल कम्पनी वर्कर्स यूनियन की एक मीटिंग में दिए गए एक भाषण में कहा, ‘इस देश में हम गरीबों की ख़िदमत और सेवा करने के लिए कांग्रेस में हैं, ना कि गांधी, राजेन्द्र बाबू और श्री कृष्णा बाबू की इज़्ज़त करने आए हैं… हिन्दुस्तान के लाखों आदमी जो उनके साथ चलते हैं वह इसलिए नहीं कि उनको राजा बनावें बल्कि देश को आज़ाद कराने के लिए…’

टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना

साल 1937-38 में बिहार में 11 श्रमिक हड़तालें हुई. 1938-39 हड़तालों की संख्या बढ़ गई. इन श्रमिकों की कोई सुनने वाला नहीं था. प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी इनकी आवाज़ बने और उन्होंने अपने नेतृत्व में एक श्रमिक संघ स्थापित किया. बारी साहब के नेतृत्व वाले श्रमिक संगठनों में टाटा वर्कर्स यूनियन सबसे प्रमुख थी. दिसम्बर 1938 में बिहटा चीनी मिल के क्षेत्र में एक सभा हुई. इसमें प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी और रामवृक्ष बेनीपुरी ने भाषण दिया और एक श्रमिक संघ की स्थापना की गई.

राजेन्द्र प्रसाद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं —‘प्रो. अब्दुल बारी वहां सुभाष चन्द्र बोस की मदद कर रहे थे. मैंने भी, अपने सूबे में होने के कारण और मज़दूरों की मांगों को न्याययुक्त समझ कर, इस हड़ताल का समर्थन किया. इसके बाद उसके चलाने का प्रायः सारा भार प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी और मेरे ऊपर आ गया.’

बता दें कि साल 1938 के जून महीने में बंगाल और बिहार की छह प्रमुख कंपनियों को गंभीर श्रमिक परेशानी का सामना करना पड़ा. श्रमिक हड़ताल पर चले गए. और ये सब कुछ अब्दुल बारी की क़यादत में हो रहा था. 8 जून 1938 के टाईम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़ मेनेक हॉमी जो वर्षों से जमशेदपुर के निर्विवाद रूप से श्रमिक “बॉस” माने जाते रहे हैं, को प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा.

अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ खड़े रहे प्रोफ़ेसर बारी

श्रमिकों के मामले में प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी अपनी खुद की सरकार को कोसने में भी कभी पीछे नहीं रहे. उनका मानना था कि कृषि सुधार के साथ सरकार के पक्षपात और श्रम के सवालों पर ध्यान देने में विफलता के कारण बिहार में एक गंभीर समस्या पैदा हुई है.

जमशेदपुर में अपने भाषणों में प्रोफ़ेसर बारी कहते थे कि वह भले ही बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं व श्रमिकों के लिए वो सब कुछ करेंगे और उन्हें पुलिस सुरक्षा देकर उनकी रक्षा करे.

श्रमिकों की लड़ाई में कम्पनी मालिकों को हमेशा अब्दुल बारी के सामने झुकना पड़ा. 05 नवम्बर 1938 के टाईम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक़ अब्दुल बारी साहब की वजह से जमशेदपुर में मेसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के लगभग 7000 कर्मचारी भविष्य में विभागीय उत्पादन बोनस के हक़दार होंगे. अब्दुल बारी और कम्पनी की ओर से ए. आर. दलाल द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में इस पर चर्चा की गई थी, जिसमें दोनों इस पर सहमत हुए.

20 जुलाई, 1939 को रांची में जमशेदपुर के श्रमिकों की समस्या पर ‘लेबर इंक्वायरी कमिटी’ की एक बैठक हुई, जिसमें टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी के डायरेक्टर ए. आर. दलाल और इस कम्पनी के जेनरल मैनेजर जे.जे. गांधी, बिहार के प्रीमियर श्रीकृष्ण सिंह, वित्त व श्रमिक मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह और लेबर इंक्वायरी कमिटी के चेयरमैन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शामिल हुए. इस बैठक में प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी सरकार के बजाए श्रमिकों की ओर से अपनी बात रख रहे थे. जबकि अब्दुल बारी खुद सरकार में शामिल थे. बता दें कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को जो शर्तें प्रस्तुत की थी, वो शर्तें प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी को स्वीकार नहीं थी.

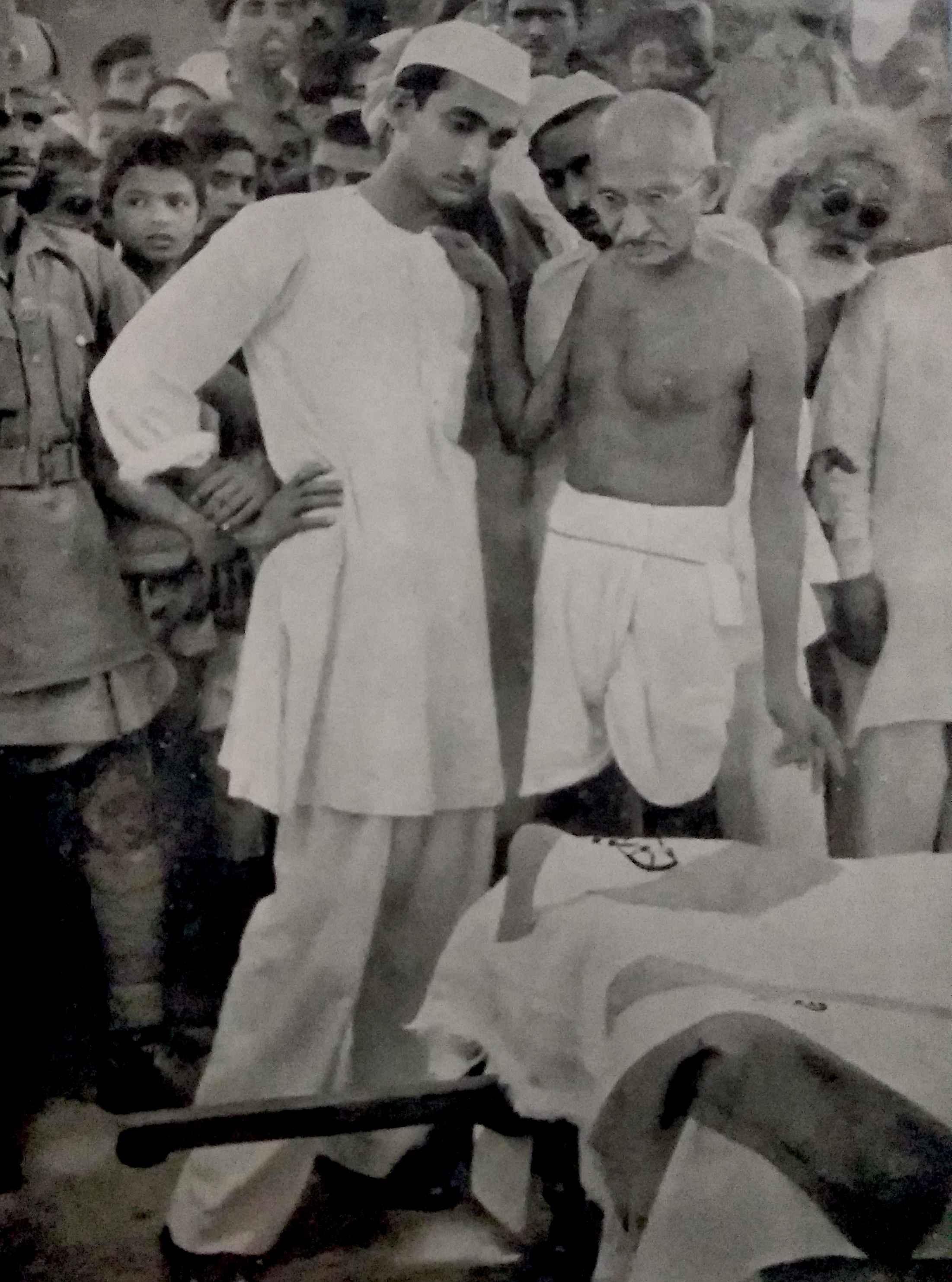

कांग्रेस में होते हुए भी प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी हमेशा अपनी पार्टी की तरफ़ से खड़े होने के बजाए श्रमिकों के साथ खड़े नज़र आए. प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा विवाद के मध्यस्थता पर भी सवाल खड़े किए. यही नहीं, जब 01 अगस्त, 1939 को टाटा लेबर यूनियन के ज्ञापन की जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जमशेदपुर पहुंचे. यहां भी प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी लेबर यूनियन की तरफ़ से खड़े नज़र आए.

प्रोफ़ेसर बारी बुलाना चाहते थे देश भर के श्रमिकों का कांफ्रेंस

22 जून 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लिखे एक पत्र में प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी बता रहे हैं कि मैंने पहले से ही एक केन्द्रीय संगठन ऑल इंडिया हिन्दुस्तान मज़दूर सेवक संघ का गठन किया है, जिसमें से 22 यूनियन हैं, जिनका मैं ही अध्यक्ष हूं. जल्द ही इसका पहला कांफ्रेस बुलाना चाह रहे हैं, जिसमें पूरे भारत से मज़दूरों को एकत्रित करने का प्लान है.

जब प्रोफ़ेसर बारी को कांग्रेस ने ही हरवाया चुनाव

प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी 1926 से हुए तमाम चुनावों में जीत दर्ज करते रहे. लेकिन 1946 का चुनाव वो हार गए.

राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी आत्माकथा में लिखा है कि कांग्रेस को सबसे भारी धक्का ये लगा कि प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी चुनाव हार गए. लेकिन प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी इस हार की वजह खुद के जेल चले जाने और फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा उनके ख़िलाफ़ किए गए अभियान को बता रहे हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखे अपने एक पत्र में बता रहे हैं कि, मैं 1944 में जेल से हेल्थ ग्राउंड पर रिलीज़ हुआ हूं. उसके बाद तबीयत सही नहीं होने की वजह se मैं श्रमिकों के बीच नहीं रह पा रहा था.

मीडिया पर दिया ज़ोर

प्रोफ़ेसर बारी विदेशों में यूनियन के कामों का उदाहरण देते हुए हमेशा कहा करते थे —“मज़दूरों का अपना एक समाचार पत्र होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, अपना यूनियन भवन होना चाहिए.” इन पर उन्होंने व्यवहारिक रूप से काम किया. मज़दूरों में 10 रूपये के शेयर बेचे और देखते ही देखते 3 लाख 60 हज़ार रूपये जमा हो गए. बाद में चल कर ‘मज़दूर आवाज़’ के नाम से एक पत्र निकाला गया तथा ‘मज़दूर पेपर्स लिमिटेड’ के नाम से प्रेस खोला गया.

इससे पहले मोतीलाल नेहरू के ज़रिए शुरू किए गए ‘द इंडीपेंडेन्ट’ नामक अग्रेज़ी दैनिक समाचार पत्र के एडिटोरियल बोर्ड में शामिल थे. अपनी मौत के वक़्त अब्दुल बारी बिहार प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे.

बारी की वजह से टाटा के मज़दूरों को मिलती है 6 पैसे में चाय

टाटा मोटर्स यूनियन, जमशेदपुर के एक सदस्य मनव्वर आलम बताते हैं कि ये बारी साहब की ही देन है कि आज भी टाटा कंपनी के तमाम कैंटिनों में यहां के तमाम मज़दूरों को चाय, समोसा, चना, नमकीन पूड़ी, प्याजी और आलूचाप यानी हर आईटम सिर्फ़ छह पैसे में मिलता है.

ये पूछने पर कि मज़दूर छह पैसा देते कैसे हैं? इस पर मनव्वर कहते हैं कि, हम एक बार में दो रूपये का टोकन ले लेते हैं और उसी से पूरे हफ़्ते खाते रहते हैं.

मनव्वर बताते हैं, आज भी टाटा कंपनी अब्दुल बारी को भूली नहीं है. हर साल मैं टाटा कंपनी की ओर से अब्दुल बारी की पुण्यतिथी पर 28 मार्च को पटना जाता हूं और उनकी क़ब्र पर चादर चढ़ाकर आता हूं.

बता दें कि प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी का परिवार बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम चम्पारण के पीपरा गांव में रहता है. प्रोफ़ेसर बारी के दो बेटे और तीन बेटियां थी. दो बेटों में एक बेटे शहाबुद्दीन बारी ने शादी की, जो कुछ सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कह गए. इनकी पत्नी इशरत जहां बारी पश्चिम चम्पारण के पिपरा गांव में रहती हैं. इनके दो बेटे तारिक़ बारी और ज़ाहिद बारी हैं. वहीं तीन बेटियां सीमा बारी, फ़हीमुननिसा बारी और शाईस्ता बारी हैं. अब्दुल बारी के इन पोते व पोतियों की सरकार से शिकायत है कि उन्होंने अब्दुल बारी के लिए कुछ नहीं किया.

(अफ़रोज़ आलम साहिल ‘प्रोफ़ेसर अब्दुल बारी : आज़ादी की लड़ाई का एक क्रांतिकारी योद्धा’ पुस्तक के लेखक हैं.)